发布日期:2023年10月18日

一本老区人民自己的杂志 — 《中国老区建设》

◀《中国老区建设》出版的陕西省延安专刊

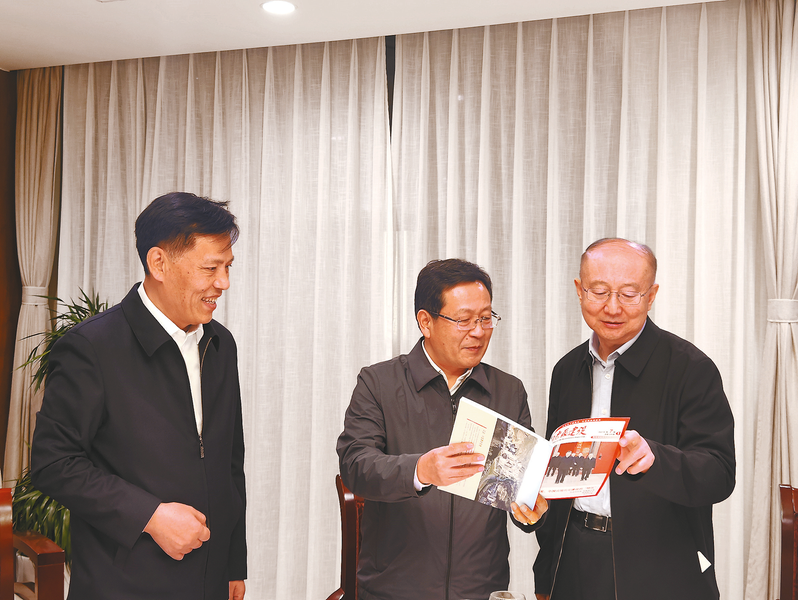

◀《中国老区建设》出版的陕西省延安专刊  ▲中国老促会会长、《中国老区建设》编委会主任支树平(右一),中国老促会副会长、中国老区建设画报社社长漆志恒(左一)向陕西省委常委、延安市委书记蒿慧杰(中)介绍《中国老区建设》延安专刊

▲中国老促会会长、《中国老区建设》编委会主任支树平(右一),中国老促会副会长、中国老区建设画报社社长漆志恒(左一)向陕西省委常委、延安市委书记蒿慧杰(中)介绍《中国老区建设》延安专刊  ●《中国老区建设》于1993年10月创刊

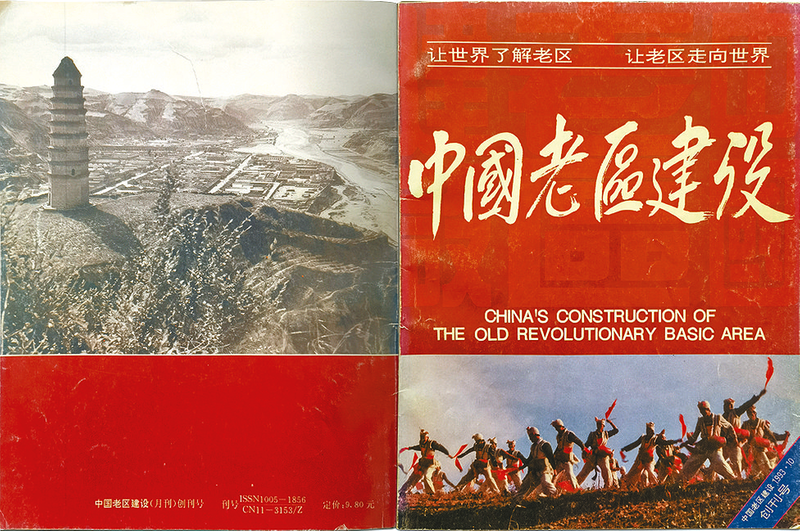

●《中国老区建设》于1993年10月创刊

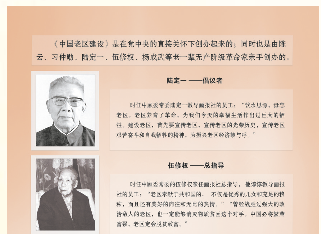

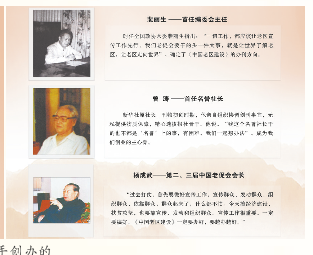

●《中国老区建设》是老一辈无产阶级革命家亲手创办的

●《中国老区建设》是老一辈无产阶级革命家亲手创办的  ●2017年,中国老区建设画报社承办中国革命根据地历史贡献和建设成就展,观众人数达2万余人,网上阅读量近百万人次

●2017年,中国老区建设画报社承办中国革命根据地历史贡献和建设成就展,观众人数达2万余人,网上阅读量近百万人次 2000年10月9日,习近平同志接受《中国老区建设》记者专访,殷切嘱托“搞好老区工作是共产党人义不容辞的责任”。

诞生于1993年10月20日的《中国老区建设》杂志,是在陈云、习仲勋、陆定一、伍修权、杨成武等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀下创办的,时任中共中央总书记江泽民同志亲笔题写刊名。陈云同志题词:“饮水思源,不忘老区。”习仲勋同志题词:“光大延安精神,振兴华夏伟业。”杨成武同志题词:“宣传老区精神,服务老区人民。”王平同志题词:“老区建设刻不容缓。”陆定一同志致信:“建设老区,首先要宣传老区,宣传老区的光荣历史,宣传老区艰苦奋斗和自我牺牲的精神,为振兴老区经济鼓与呼。”伍修权同志致辞:“老区奉献于共和国的,不仅是优秀的儿女和充足的粮秣,而且还有美好的向往和无比的热情。曾经战胜过强大政治敌人的老区,也一定能够消灭物质贫困这个对手。中国必将繁荣富强,老区定会脱贫致富。”

《中国老区建设》承载着党和国家领导人和老一辈无产阶级革命家的殷殷嘱托,寄托着老区人民对未来生活的美好向往,凝结着广大老区工作者关心支持老区建设发展的无比热情。30年来,《中国老区建设》始终秉承“让世界了解老区,让老区走向世界”的办刊宗旨,坚持“服务于老区人民、服务于老区建设事业、服务于老促会工作”的办刊原则,走遍老区山山水水,知老区情、为老区呼、解老区难、促老区兴,与老区守望相伴,与老区人民携手同行,用执着和坚持、奋斗和奉献,赢得了党和政府的信任和肯定、赢得了老区干部群众的信赖和赞誉,被誉为“一本老区人民的杂志”。2018年创作的《同呼吸 共命运》获国家广电总局、国务院扶贫办“全国脱贫攻坚公益广告二类作品奖”;2021年《中国老区建设》获中国出版政府奖期刊奖提名奖;2022年《红色史话》组文获中宣部“第六届期刊好文章”奖。

老区发展的见证人

《中国老区建设》因老区而生、为老区而建。30年来,始终扎根革命老区这片红色热土,把老区人民作为衣食父母,与老区人民同呼吸、共命运、心连心,深入老区采访调研,把论文写在老区大地上,把论文写在老区人民心间。

至2023年10月20日,《中国老区建设》创刊整整30周年。30年来,《中国老区建设》从无到有、从小到大,发展成为在全国特别是老区具有广泛影响力的一本杂志,目前月发行量达18万册,覆盖全国1500余个县。30年间,《中国老区建设》出版了300多期、发行了数千万册,叠印着党和国家对老区的关爱与承诺,记载着老区人民的光荣与梦想,寄托着老一辈无产阶级革命家的殷切希望,凝结着老区工作者、老促会人的无私奉献。30年来,《中国老区建设》始终与老区同行。

《中国老区建设》的30年是记录党和国家关心关爱老区的30年,是记录老区发生历史性变化的30年,是记录老区人民踔厉奋发的30年。《中国老区建设》始终高举党的旗帜,坚持党性原则,自觉与党的理论路线方针政策对表,及时传递党的声音。坚持把宣传习近平总书记关于革命老区重要论述作为首要任务和使命,及时将习近平总书记对老区的关爱温暖传递到老区人民心中;紧紧围绕国家重大宣传主题,组织策划“共和国从这里走来”“党的足迹在老区”“红色史话”等红色专题,推出“老区人民永远跟党走”“老区新貌”“老区现代化建设在路上”等新时代专题。2017年,承办“中国革命根据地历史贡献和建设成就展”,观众人数达2万余人,网上阅读近百万人次。2022年,全国老区宣传工作会议期间,中国空间站航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲专门从太空发来问候和祝福,向全球展示老区新貌,向全国老区人民和老区工作者致敬。

《中国老区建设》先后推出了《红的历史 绿的青山》《塞下秋来风景异——今今夕夕话延安》《左右江的呼唤》《中国老区县(市)的一面旗帜——张家港》《战地黄花分外香》《伟哉,南粤老区“希望工程”》《滚滚延河水》等一系列典型报道,为老区加快发展凝心聚力,鼓舞了人们干事创业的信心。

“把论文写在大地上”的赵亚夫从《中国老区建设》走向全国;“全国脱贫攻坚楷模”黄文秀、“全国扶贫状元”陈开枝、新时期“甘祖昌”林上斗等时代楷模作为老区事业的典型代表被全国人民认识。

老区事业的推动者

习近平总书记谆谆教导,革命老区是党和人民军队的根,我们绝不能忘记革命先烈,绝不能忘记老区人民,要把革命老区建设得更好,让老区人民过上更好生活。

30年来,《中国老区建设》坚持“全心全意为老区人民服务”为宗旨,紧密联系老区实际,积极为老区鼓与呼、推与促,传递老区人民心声,推动老区政策出台、推动民生问题解决、推动老区精神入谱。《中国老区建设》通过年年受邀参与全国两会、党代会等重要国事活动的采访,参加电视台、广播电台专题节目,放大老区声音。参与全国老促会“万人千县”大调研,参与川陕、湘鄂西、湘鄂川黔等老区片区调研,有效助力中办、国办《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》(中办发〔2015〕64号文件)《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》(国发〔2021〕3号文件),从“1258”到“1+N+X”老区支持政策体系,都倾注着《中国老区建设》的心血。《中国老区建设》充分借势全国两会,放大老区声音,在全国两会报道中较早提出“老区建设要立法”,目前,老区省份基本都出台了本省老区建设促进条例。

30年来,《中国老区建设》始终大力弘扬老区精神,一年一个主题,连续举办全国老区宣传工作会议,深入宣传老区历史贡献,系统挖掘梳理“老区精神”内涵要义、历史地位和时代价值,推动“老区精神”第一批纳入中国共产党人精神谱系。

《中国老区建设》积极传递老区人民心声,助推了兰渝铁路立项,仪陇群众饮水等一系列制约老区人民生产生活问题的解决;联合7家单位发起的“希望之希望”——中国老区助教行动,引起巨大社会反响,助推了民办教师转公政策的出台;承担“老区贫困县信息采集加工服务”“老区脱贫攻坚主题数字馆设计和制作”等多个国家项目,助力了老区脱贫攻坚和振兴发展。

中国老区建设画报社通过举办老区展览、制作老区专题片、组织协调“老区行”“红色之旅”系列活动、召开老区座谈会、研讨会、交流会等方式,宣传老区、放大老区声音。

30年来,《中国老区建设》紧紧围绕党和国家的战略部署,弘扬传承红色基因,专注老区发展事业,《中国老区建设》成为助推老区发展不可或缺的重要力量,被广大老区干部群众誉为:“红土地上的轻骑兵。”

老区宣传的主力军

30年来,《中国老区建设》一直牢牢坚持自己的老区特色,执着的关注老区,研究老区的历史、反映老区的现实,丰富老区的话题,引发有关老区建设的理论探讨,引起社会普遍对老区的关注,丰富老区工作理论、推动了老区发展。

“老区是中国革命的丰碑。”“老区是中国人民心中的圣地。”“老区是中国社会主义大厦的第一块奠基石。”“从老区到特区,这是一条航线的两段航程,从政治解放到经济腾飞,这是一个事业的两个部分。”……这些经典论述,进入各级领导干部、专家学者的话语体系。《中国老区建设》创刊号上刊发的《红的历史 绿的青山》一文“井冈山的红,早已名满天下;井冈山的绿,正在‘走出深闺’并必将‘倾国倾城’”,鲜明指出了红色旅游的方向。策划推出《问君老区知多少》《老区办,怎么办》《老促会,促什么》《小水利并不小》等专题文章,引发社会热议,起到了引领时代话题的作用。

2006年,《村级集体经济的前世今生》专题报道刊发后,云南省老促会副会长党向民将当期刊物推荐给省委书记、省长等领导同志;安徽省一名退休省领导复印了这组报道,送给每位省委常委参阅。湖北省兴山县老促会增订180份,连同他们专门起草的一封推荐信,分发给县级领导和全县100多个村党支部。

30年来,结合党和国家重大节庆,组织协调编辑出版《光荣与梦想——中国革命根据地历史图集》《老区改革三十年》《共和国从这里走来》《在党旗指引下》等老区专著百余部,连续多年出版《全国老区工作年鉴》,为老区工作存史立传。

30年,《中国老区建设》走出了一条有老区特色的艰难创业、坚守立业、开拓新业之路。30年,初心永固,30年,风华正茂。

《中国老区建设》的30年,是沐浴在党和国家高看厚爱温暖阳光下的30年。

《中国老区建设》的30年,是与老区人民休戚与共、心心相印的30年。

《中国老区建设》的30年,是伴随老区从脱贫攻坚到振兴发展的30年。

《中国老区建设》的30年,是中国老促会与全国各地老促会共有共办的30年。

《中国老区建设》的30年,是中国老区建设画报社全体员工接续奋斗的30年。

30年,一份事业,几代人;一本刊物,千万情。

30年的历程,凝聚成一句:老区,走进了就再也离不开;老区工作,干上了就再也放不下。