发布日期:2025年05月04日

一个知青的陕北记忆

1969年2月7日,槐柏公社白家咀大队的二十名知青从北京火车站启程,踏上了与贫下中农相结合的道路。2月9日下午抵达白家咀村时,正值农历腊月二十三小年。借着春节拜年的机会,我们与村里社员渐渐熟络起来,开启了这段难忘的岁月。

春节过后,趁着农闲时节,我们走沟上塬熟悉环境,还去邻村探望同校同学。春耕伊始,生产队将劳力分为两个突击小队:整劳力班由青壮年组成;我们九名知青则与妇女儿童组成半劳力班,由外号“老烧壶”的侯队长带领。

我们首先参与“水土保持”工程,在沟坡梯田加固堰坝。搬运石块围边,填土掩埋,最后拍实松土。接着是“撤地”——拍碎犁地后的大土坷垃,平整高低地块。最艰苦的当属肥料运输:一条扁担两只筐,每天要挑着六十多斤肥料往返1.5公里二十余趟。十几天下来,肩膀磨得皮开肉绽,结痂后又再磨破,如此循环往复。

春播时节,我们四十多人每天下到沟底,用大镐开垦荒地。这些不在常规耕地之列的地块大小不一,大如打麦场,小似房屋。侯队长带着种子,我们负责刨地、耙平、播种,先后种下苋麻、蓖麻等作物。

春播结束后,生产队开始“筑窑”。这项浩大工程需要搬运数千立方土方,从挖地基到夯土墙,每道工序都靠人力完成。我们主要承担担土、和泥、搬砖等活计,还学会了用“持子”夯土的技术。夯土墙时要用松木檩条固定,绑上苇弥子,再分层填土夯实。

与我同住的沈浓生(大毛)有个在西安宿村插队的弟弟沈新生(二毛),我们情同手足。农闲时,大毛带我去西安宿村探望二毛。两村隔沟相望,我们受到热情款待,把酒言欢至深夜。次日返程时,大毛提议顺路去贝郊大队访友。见村民们正忙,我们稍作寒暄便告辞了。

归途我们选了条新路。时近麦收,暖风裹着麦香扑面而来,道旁桃花灼灼,走得人昏昏欲睡。正午时分,饥渴交加的我们走进一个村庄讨水。敲开一户朝西的院门,开门的是一位面容慈祥的中年大叔。得知我们是知青,他立即将我们迎进院里。

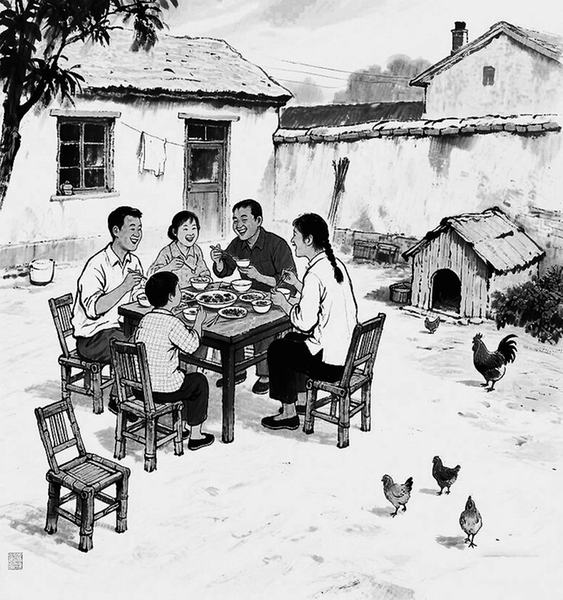

窑洞前的八仙桌旁,两位精神矍铄的老人、一位面容姣好的中年妇女和两个七八岁的孩子正在用餐。见我们进来,小女孩腼腆地笑着往母亲身边靠了靠。老爷爷听说我们的来意,不由分说让添碗筷:“赶上饭点就是缘分!知青娃娃离家千里来吃苦,这儿就是你们的家!”推辞不过,我们接过黑面馍馍就着莴苣片大快朵颐。大叔见我对院中杏树张望,立即让儿子打下满满一筐。金黄的杏子经井水冲洗,咬下去满口清甜。

临别时,大叔执意送我们到村口,反复叮嘱常来走动。五十余年过去了,那家人淳朴的笑靥仍历历在目。老爷爷那句“黄土地上处处是家”的暖心话语,始终在我耳畔回响。这段黄土情缘,让我立志成为对社会有用之人。虽插队时光短暂,延安洛川早已成为我魂牵梦萦的第二故乡。

后来我在胜利油田工作的四十年间,每逢遇见陕西同乡总要畅叙往事。那些共同经历的艰辛与温暖,已成为生命中最珍贵的印记。