发布日期:2025年05月10日

先遣西征(五)

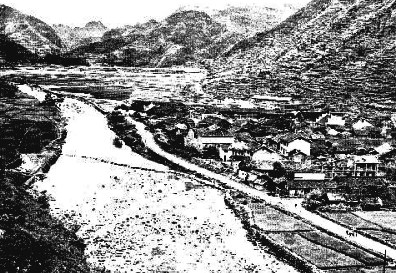

● 贵州印江县木黄

● 贵州印江县木黄 1934年10月24日,红六军团抵达贵州印江县木黄,与红二军团胜利会师。在此之前,军团参谋长李达率领甘溪之战被截的17师49、51团之一部,在黔东根据地之沿河地区,与红二军团的一部先会合了。

在木黄,我和任弼时、王震等与二军团首长贺龙、关向应、夏曦等同志欢聚一堂,并立即对当时整个形势和自己的任务,以及行动方针,进行了审慎的研究,认为:刚刚退出江西根据地的中央红军,正与优势敌军在湘粤桂边苦战,夺路向西转移,二、六军团就应积极行动,密切配合。我们两个军团会合的时候,二军团有4000多人,六军团有3000多人。当时人家说我们有万把人,其实只有8000子弟。但士气旺盛,武器齐全。

这里还要提到的是,红二军团在与六军团会师之前,在贺龙、周逸群、邓中夏、段德昌、夏曦的领导下,在湘鄂西苏区建立工农兵政权和游击队、赤卫队,由于强大敌人的残酷而长期地进攻,加上党内“左”倾路线的干扰,和肃反扩大化,革命力量受到严重削弱,不得不退出根据地。后来,在湘鄂西分局的领导下,在湘、鄂、川、黔边主要在黔东等地,进行了艰苦卓绝的游击战争,创建了黔东革命根据地。根据地内建立了苏维埃政权和各种群众组织;没收和分配了土地,同时在黔东各县建立了地方武装。二军团有了这块不大的根据地,战略上,精神上有了依托,利于争取某种程度的主动。同时,由于红军工作的恢复和加强,保存了有生力量,在四川、湖南、贵州广大地区保持了红军的强大政治影响。

尽管是这样,但黔东根据地纵横才200里,人口只有10万以上,人少粮缺,从两军团会师后的发展前程来说,是不理想的。很需要找到更好的发展方向,我们把四周的地形、民情、经济条件及敌情统一研究一下,认为湘西澧水流域上游,最适宜于开辟新的革命根据地。于是,我们决定向湘西进军。

湘西经济虽然落后,但我党的影响比较大,那里有些县在大革命时期就有党的基础,土地革命时期是二军团活动的地区,有比较好的群众关系。贺龙在这些地区政治影响很大,人熟地熟,有利于我们发展。湘西的敌人只有陈渠珍部三个保安团,和民警团防万余人,加上杂牌军杨其昌、车鸣骥、雷明九、廖怀中等部约4000人,总兵力不过两万,战斗力也不强,有利于我们向这个地区开展战略攻势。只有向湘西进军,才能达到牵制、调动湘鄂两省敌人,策应中央红军的转移;才能在游击战、运动战中建立根据地,发展、壮大,扩大部队。

10月25日,任弼时、贺龙等向中革军委提出了两点建议:第一,“以目前敌情及二、六军团力量,两个军团应集中行动”,并具体说明“两军团的行动由二军团统一指挥”;第二,在加强黔东根据地的党和地方武装的领导,开展游击战争,巩固和发展原有根据地的同时,“主力由松桃、秀山间伸出乾、松、凤地区活动,建立新的根据地”。

但是,中革军委没有采纳这一建议。在26日的复电中指出“二、六军团会成一个单位及一起行动是绝对错误的。二、六军团应单独依中央及军委指示的活动地域发展,各直属中央及军委直接指挥”“六军团应速以军委累次电令向规定地域行动,勿再延误”等等。 (选自中共延安市委党史研究室编著《亲历长征》)