发布日期:2025年05月18日

艾生艺术中的精神守望与语言革新

黄土的召唤:一位艺术家的精神原乡

在中国当代画坛的喧嚣中,艾生(张永革)的创作如同黄土高原上一株倔强的枣树,将根系深深扎进文化的深层土壤。范迪安先生称他为“真正的画者”,这一评价精准捕捉了艾生艺术最本质的特征——那种近乎宗教般虔诚的土地情结。当许多画家忙于在拍卖图录上标注头衔时,艾生笔下的《梁家河的春天》《天下黄河》系列却始终保持着大地般的质朴与厚重。

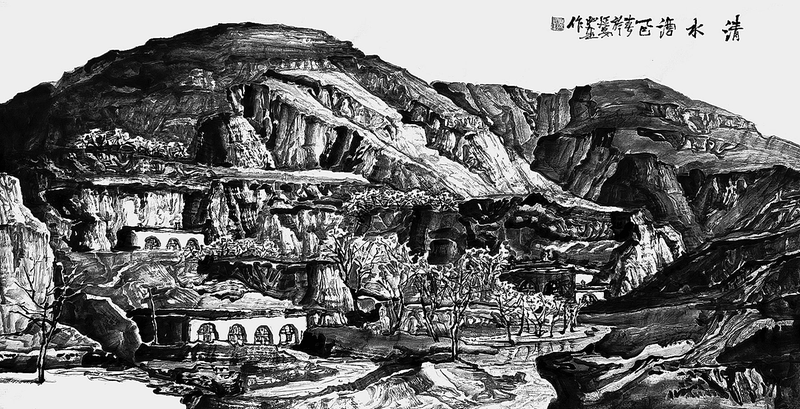

黄土高原在艾生这里不仅是创作题材,更是精神图腾。2015年他在中央美术馆举办的《守望高原》主题画展,展现了他对这片土地的独特观察:沟壑纵横的肌理被转化为笔墨的韵律,窑洞门窗的几何构成暗含传统山水“三远法”的现代演绎。这种对故土的深度凝视,与当下艺术界盛行的“题材旅游”形成鲜明对比——后者如同走马观花,前者则是将生命体验熔铸为艺术语言。

笔墨的辩证法:传统语言的现代转译

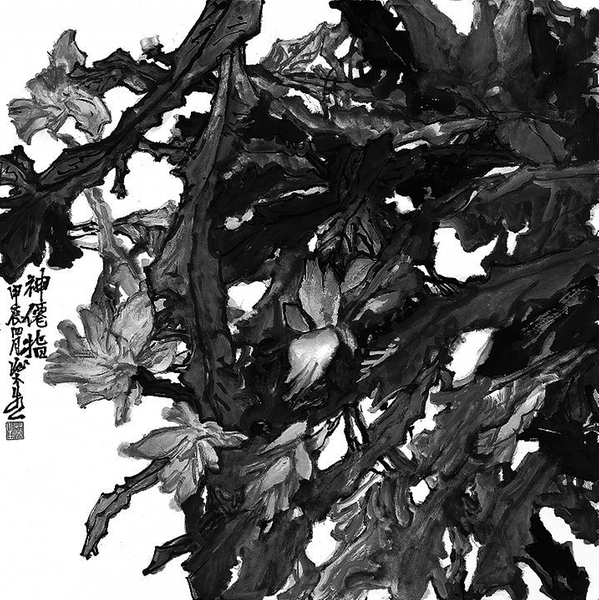

艾生在技法层面的突破性贡献,在于构建了一套“土质化”的笔墨语法。他创造性地将黄土高原的地质特征转化为视觉语言:干笔皴擦表现龟裂的旱地,积墨法渲染暴雨冲刷的沟壑,甚至借鉴版画技法表现层叠的梯田。2016年的《水墨家园》系列中,那些看似粗粝的笔触实则经过精心推敲,每一道皴法都暗合地质构造的走向。

这种语言革新绝非形式游戏。他把陕北的大山黄土当作自己的精神家园,将民间剪纸的平面构成与宋代山水的空间意识相融合,画面中陕北老汉的身影既保持着传统人物画的线描精髓,又吸收了马蒂斯式的色彩张力。这种“中体西用”的实践,比简单的水墨抽象或写实改良更具文化建设的意义。

孤独的守夜人:对抗艺术异化的精神实践

在艺术资本化的今天,艾生的坚守具有特殊的文化意义。当“主题创作”沦为职称评审的敲门砖,当“新水墨”成为拍卖行的营销话术,艾生工作室里那些反复推敲的素描稿、堆积如山的写生本,构成了沉默而有力的抵抗。他的《守望高原》系列中,那些背对观众、面向群山的身影,恰是艺术家的精神自况。

这种坚守不是保守主义的怀旧。艾生对传统的守护始终伴随着清醒的批判意识,这在他2018年的香港个展中体现得尤为明显:画面中的高山厚土不仅是苍凉的壮美,更是作者对大自然敬畏,是这片土地的精神胚芽传导在笔尖的艺术力量。传统技艺的存续问题被转化为极具张力的视觉隐喻。这种创作姿态,与那些将民间艺术简单符号化的“文化消费主义”划清了界限。

土壤与星空:人文关怀的当代价值

艾生艺术最动人的力量,在于将土地伦理升华为普遍的人文关怀。他的《天下黄河一壶收》以大胆的笔墨表现母亲河的壮观之美,力透纸背的精神力量让观赏者敬仰之情油然而生。艾生在作品里,没有刻意渲染苦难,而是通过枣园伟人的油灯,点亮黎明前的黑暗,只有山沟里的山丹丹花毫无畏惧地绽放,那一点点的红色,就是希望。艾生的画,扎根于延安,构建起中国人共同的精神记忆。这种创作路径提示我们:真正的传统守护不是博物馆式的标本保存,而是让文化基因活在当代人的情感体验中。

在全球化语境下,艾生的实践为“地方性知识”的现代表达提供了范本。他的作品中鲜明的地域性视觉符号——信天游歌者、陕北大秧歌、社火脸谱,经过艺术提炼,竟与基弗尔笔下的德国神话、霍克尼的约克郡风景产生了精神共鸣。这证明:越是扎根于特定土壤的艺术,越能获得超越地域的普遍价值。

结语:文化基因的守护与激活

站在艾生的巨作前,我们看到的不仅是艺术家的个人成就,更是一种文化生存智慧的展示。在艺术创作日益被异化为文化产业的当下,艾生的意义不仅在于“画什么”,更在于“为何而画”的本体论坚守。他的实践提醒我们:传统的生命力不在于固守形式,而在于像高原上的野草那样,在风霜中保持生长的韧性。