发布日期:2025年07月20日

黄土地的深情凝视

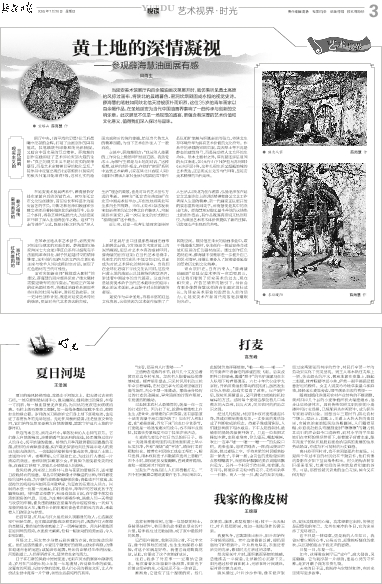

● 宝塔山 薛海慧 作

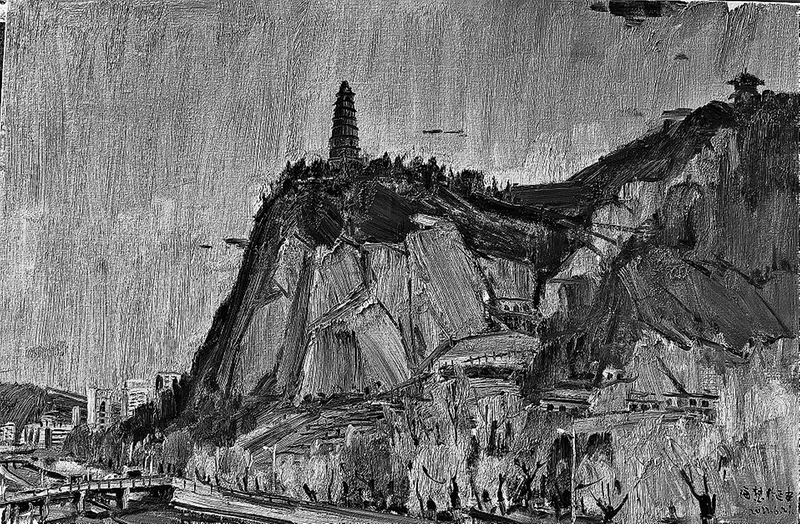

● 宝塔山 薛海慧 作  ● 陕北人家 薛海慧 作

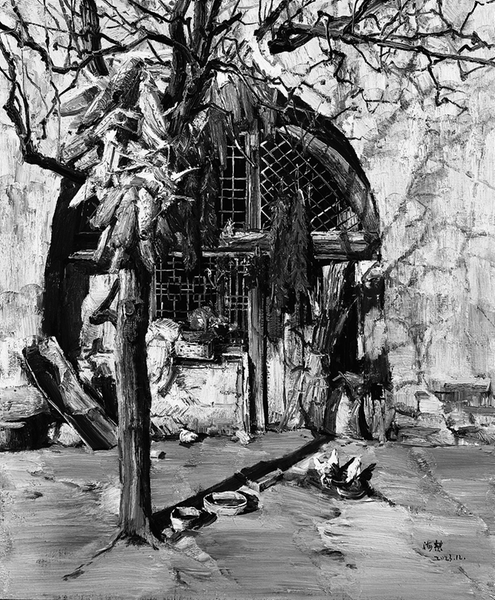

● 陕北人家 薛海慧 作  ● 冬日暖阳 薛海慧 作

● 冬日暖阳 薛海慧 作 田雨生

当延安美术馆展厅内百余幅油画次第展开时,我仿佛听见黄土高原的风掠过画布,将陕北的晨曦暮色、窑洞炊烟凝固成永恒的视觉史诗。薛海慧的笔触如同陕北信天游般质朴而炽烈,这位35岁的青年画家以百余幅作品,在圣地延安为当代中国油画界奏响了一曲传承与创新的交响乐章。此次展览不仅是一场视觉的盛宴,更蕴含着深厚的艺术价值和文化意义,值得我们深入探讨与品味。

现实主义的当代回响

展厅中央,《清平湾的早晨》以雪后晨曦中泛起的金辉,打破了油画创作的固有范式。其笔触既有印象派的光影捕捉,又暗含中国水墨的写意精神。薛海慧的创作实践印证了艺术评论家邵大箴的论断:“真正的现实主义不是对现实的简单摹写,而是艺术家精神世界的物化呈现。”其作品中反复出现的《宝塔剪影》《梁家河的秋天》《旭日乾坤湾》等,这种扎实的绘画功底和对传统的尊重,恰似当代鲁艺人的精神图腾,为当下艺术创作注入了一股清流。

交谈中,薛海慧坦言:“我从别人羡慕的工作岗位上毅然回归绘画道路。我热爱故土,每幅写生都是与土地的对话。”这种理想,这样的创作理念,在他的“窑洞”系列中达到艺术巅峰,《家在陕北》《春暖人间》《暖阳》《耕读人家》《金秋》《故园初雪》等作品以粗犷笔触与细腻表达的张力,将陕北生存环境升华为具有艺术价值的文化符号。作品中的承载的家园窑洞、高天厚土等不再是静态的建筑符号,而是流动着人文关怀的生命体。除本土题材之外,薛海慧还涉足祖国的大江南北,如《太行山下》《萨拉乌苏河畔》《云南民居》等,这种扎根生活又超越地域的艺术表达,正是现实主义的当代回响,是延安美术精神的当代延续。

窑洞画派的薪火相传

在延安美术发展谱系中,薛海慧恰好处在承前启后的关键节点。1973年延安市文化馆创建时,首任馆长李梓盛作为延安鲁艺的学员,与靳之林老师和版画家张建文老师沿着转战陕北的路线写生,徒步三个多月,将鲁艺精神发扬光大,为延安画家开辟了深入生活的创作之路。这种“行走的创作”方式,既是对靳之林先生“深入生活”理念的致敬,也是对当代艺术创作方式的革新。1998年“延安青年油画展”在北京中国美术馆举办,开创性地将陕北写生推向全国视野。当年,《美术》杂志发表宋如新老师的论文《鲁艺自有继承人,窑洞画派在延安》,第一次以论文的形式提出“窑洞画派”这个概念。

近年来,延安一批青年油画家坚持深入生活,以陕北为创作源泉,弘扬毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神和鲁艺文艺工作者深入生活的精神,新一代画家正以更开放的姿态重构地域美学,薛海慧便是其中的杰出代表。薛海慧用双脚丈量生养他的这块热土的创作姿态,其作品既逼真亲切又热烈明快,为油画艺术的本体价值提供了新的注脚,引发观众产生强烈的共鸣。

红色基因的当代转译

在革命圣地从事艺术创作,必然要面对历史与现实的双重命题。薛海慧的《杨家沟》《七大会址》等红色系列以超现实手法重构革命旧址,赋予其超越时空的精神维度,这种创作思路与刘文西先生的《毛主席与牧羊人》形成跨时空对话,展现了红色题材的当代可能性。

面对宋如新老师“挑战重大题材”的建议,薛海慧的回应颇具深意:“重大题材需要更谦卑的创作姿态。”他说正在筹备的红色题材系列,将通过油画作品展现革命征程的壮阔与艰辛,讲好红色故事。这一史诗性创作计划,既是对延安美术传统的继承,更是对当代艺术表达的突破。

站在展厅出口回望那些凝固在画布上的陕北晨昏,它们既是艺术家对故土的深情凝视,更是对艺术本真的虔诚叩问。薛海慧的创作证明:在当代艺术语境中,扎根生活的写生创作不仅没有过时,反而成为对抗艺术异化的精神堡垒。当我们在全球化语境下寻找文化认同时,这些来自黄土地的油画正以其独特的视觉语言,讲述着中国故事的当代篇章。这或许就是延安美术给予当代艺术最珍贵的启示:真正的艺术创新,永远始于对土地的深情凝视。

延安作为革命圣地,有着丰富的红色文化资源,这些资源为艺术创作提供了广阔的空间。期待他在未来的绘画事业中,敢于挑战重大题材,专注创作一批延安革命遗址和旧居的红色题材油画。通过创作红色题材油画,薛海慧不仅能够进一步提升自己的艺术境界,还能让更多人了解和感受延安的革命历史和文化精神。

青山依旧在,自有后来人。“薛海慧油画展”是延安美术界的一次重要展示,它让我们看到了延安美术的过去、现在和未来。在鲁艺精神的指引下,相信会有更多像薛海慧这样的青年画家茁壮成长,为延安美术事业的发展注入新的活力,让延安美术在新时代绽放更加耀眼的光芒。