发布日期:2025年08月29日

情系高柏山 丹心映晚晴

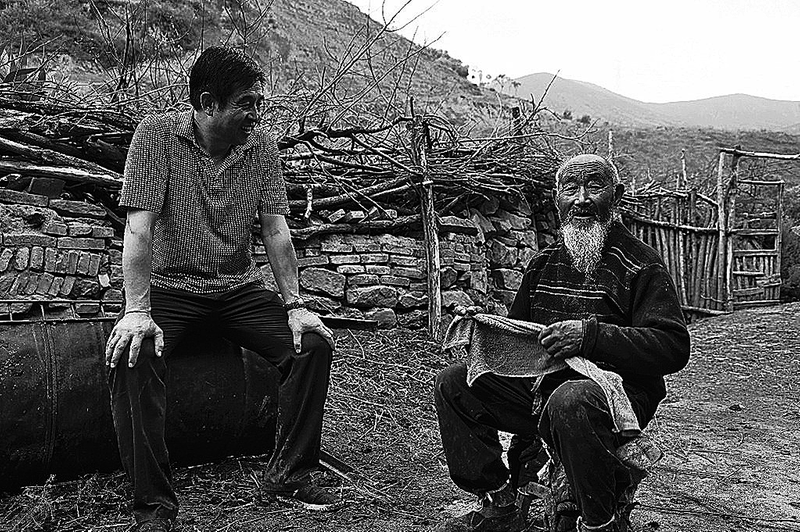

● 李建中(左)与村民闲聊

● 李建中(左)与村民闲聊 记者 叶树峰

在子长市,有一位家喻户晓的老人。他褪去“市人大副主任”的光环,身着一身洗得发白的迷彩服,十四年如一日,奋战在荒山梁峁之间,用执着与汗水,让五千年的黄帝文化新添光彩,为家乡人民开辟了一片精神家园与致富热土。他,就是子长市人大常委会原副主任、退休干部李建中。

从领导干部到文化“拓荒牛”

2011年11月,子长县委、县政府一项重大决策正在酝酿:成立高柏山文化旅游开发研究会,挖掘这座“史籍记载最早的黄帝陵所在地”的深厚底蕴。人选千挑万选,最终将目光聚焦在了时任子长县人大常委会副主任李建中的身上。

时年54岁的李建中,在子长堪称“功成名就”。担任城建局局长的10年间,他力推城乡规划建设,打造了马家砭、新寨河新农村,杨家园则小城镇。一手主导建设的龙虎山风景区更是成为子长闪亮的国家3A级旅游景区名片。然而,面对组织的重托和家乡的召唤,他没有丝毫犹豫。2012年,他提前从领导岗位上退下,欣然接过这块“硬骨头”,义无反顾地奔赴距城区60公里外、那片荒芜贫瘠的高柏山。

在文献与黄土中追寻文明根脉

创业维艰,超乎想象。研究会初建,一无启动资金,二无详实史料,唯有一片苍茫的山峁和流传已久的传说。

十七载军旅生涯锤炼出的雷厉风行和坚韧不拔,此刻发挥了巨大作用。没有资料,他就自己钻研挖掘。白天,他是工地上的“泥腿子”,和工人一起抡锹挥镐、平整土地;夜晚,他是青灯下的“老学究”,埋首于《史记·五帝本纪》《汉书·地理志》《水经注》《关中圣迹图志》等浩如烟海的古籍中,寻觅关于高柏山、古阳周、黄帝陵的蛛丝马迹。

李建中坚信“走出去才有路,请进来才是宝”,多次奔波往返,以赤诚之心叩开国内众多史学、文学大家之门。著名文化学者王巨才、先秦史专家沈长云、学者栾栋等都被他的真诚与热忱所感动,亲临高柏山或通过学术交流,共同研讨论证。通过大量的文献比对、出土文物佐证和严谨的学术推演,他们逐步证实了高柏山作为轩辕黄帝墓葬所在地的历史地位,为文化开发奠定了坚实的学术根基。

让荒山峁梁变身国家3A级旅游景区

论证之后,是更为艰难的开发建设。“没有图纸,自己画;没有资金,就去‘化缘’;没有工人,就带头干。”李建中凭着对黄帝文化的深情和一腔热血,开始了艰难的“创业”。

李建中四处奔走,找朋友、拉关系,为项目“化缘”筹款;发动干部职工参与义务劳动。十四载寒暑易节,风雨无阻,那身不变的迷彩服见证了他所有的艰辛。最终,在一片不起眼的荒山梁上,一座座气势恢宏的古建廊亭、一个个令人惊叹的旅游景点拔地而起。

如今的高柏山黄帝文化园,早已旧貌换新颜。山门巍然屹立,轩辕潭水清波潋滟,巨龙广场、北辰园、喷泉广场点缀其间,古阳周黄帝文化陈列馆、黄帝庙、孔子庙、老子庙等20多处人文景点依次落成,静静诉说着中华文明的源远流长。不仅如此,他还致力于生态治理,打造了山丹丹大观园、桃园、杏园等30多个植物园区。规划面积达10平方千米的景区,已然成为集历史人文、生态景观、休闲娱乐于一体的综合性文化旅游胜地。

值得一提的是,李建中对延安市花——山丹丹花的深情守护与创新培育。他不仅在园内大面积保留老品种,更与延安大学合作,成功研发引进包括国外系列在内的10多个山丹丹花新品种,为保护生物多样性、打造地方特色文旅品牌作出了突出贡献,连续成功举办了八届的山丹丹文化艺术节。

无悔坚守诠释党员初心

十四年来,李建中几乎放弃了所有节假日和天伦之乐,奔波于山野之间,无暇顾及家庭和照看儿孙。他将全部的精力、智慧和情感,都倾注到了高柏山的每一寸土地上。

李建中的坚守,结出了丰硕的成果。高柏山成功获评国家3A级旅游景区,吸引了许多游客前来寻根祭祖、观光休闲,深刻感受黄帝文化的博大精深,更极大地带动了当地经济社会发展。宽阔的柏油马路取代了泥泞土路,景区建设和运营为周边村民提供了大量就业岗位。景区常年雇用当地农民工15人,年均临时用工近2000人次。周边村民在景点经营餐饮、销售农副产品,仅此一项,户均年收入就增加上万元,生产生活条件和思想观念发生了翻天覆地的变化。

从领导干部到文化使者,从办公室到山沟沟,李建中用十四年的无悔坚守和无私奉献,生动诠释了一名共产党员“离岗不离党、退休不褪色”的初心本色和价值追求。