发布日期:2025年09月10日

刘军禄:十年用心酿 枣醋亦生香

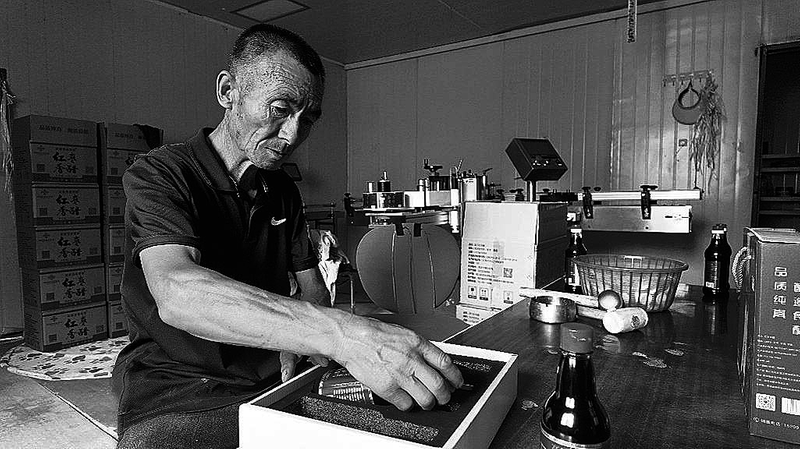

● 刘军禄对醋产品进行包装

● 刘军禄对醋产品进行包装 八月,黄土高原的烈日炙烤着延川县延水关镇的山峁,刘军禄守在锅灶旁,正一遍遍淘洗着红枣。他动作不紧不慢,指尖拂过枣面的尘土,眼里漾着藏不住的笑意:“10年前,这些枣子愁得人睡不着觉;如今,它们可是能酿出‘金豆豆’的宝贝喽!”

2010年到2016年,是刘军禄最愁的几年。作为延水关镇桑洼行政村刘泉河自然村的枣农,种红枣是祖祖辈辈传下来的营生,但市场突变让他措手不及。

“ 那会儿红枣价格一跌再跌,有时候一车枣拉到县城,连来回油钱都赚不回来。”刘军禄回忆起当年的困境,眉头依然紧锁,“看着满地红枣烂在地里,心疼啊!晚上翻来覆去睡不着,总想着不能让这好东西就这么糟蹋了。”

思来想去几个月后,刘军禄决定谋求一条转型发展的道路,而这条道路就是长辈的老手艺——酿醋。小时候常看家里老人用多余的红枣酿醋,那酸香醇厚的味道是他童年最深的味觉记忆。“当时就想,长辈能酿着家用,我为啥不能试着大规模酿?说不定能让滞销的红枣变废为宝。”

2015年,刘军禄拉着几个信得过的乡亲,成立了九月枣儿红枣业专业合作社,正式踏上酿醋之路。

刚开始酿醋时,刘军禄完全是“摸着石头过河”。

“记忆里看长辈酿醋,觉得就是把枣子泡在缸里发酵,真自己干起来才知道这里面全是学问。”刘军禄笑着说,第一次大规模酿醋时,满心欢喜地等着出醋,结果打开缸盖,一股霉味扑面而来——因为发酵温度没控制好,整缸红枣全坏了。

这样的失败成了家常便饭。为了找到合适的发酵容器,刘军禄先是花大价钱买了一批瓷缸,结果因为口子太大全部报废,“看着院子里堆着的碎瓷片,心都在滴血,前期投的钱全打了水漂。”后来他试着用食品塑料桶,醋是酿出来了,但总带着一股塑料味,口感大打折扣。

转机出现在一次红枣现场会上。县上领导听说了他的困境,主动联系了西北农林科技大学的教授。“教授每个月都来指导,从选枣、制曲到发酵温度控制,一点点教我们。”刘军禄记得,教授第一次来醋坊时,指着发酵缸说:“酿醋讲究‘枣要熟、水要好、缸要净’,你们这缸底还有上次的残渣,咋能酿出好醋?”这句话让他恍然大悟,从此养成了每天清洗发酵缸的习惯。

2年时间里,教授的指导加上无数次试验,刘军禄终于摸透了红枣醋的“脾气”。2020年深秋,当第一缸大规模酿造的红枣醋出缸时,他舀起一勺抿了抿,酸中带甜的醇厚口感在舌尖散开,这个40多岁的陕北汉子当场红了眼眶:“成了!咱的醋成了!”

技术成熟了,新的难题又找上门来——食品经营许可证。“咱就是个农民,哪懂什么厂房标准、卫生规范?”刘军禄揣着攒下的钱,跑遍了周边县市的食品厂取经,“人家的车间铺着瓷砖,消毒设备一应俱全,再看看咱这土作坊,差得太远了。”

刘军禄按照参观学习来的经验自己摸索整改,刷墙、铺地砖、添置消毒设备,忙了大半年,可市上检查时还是没过关。“ 当时真想放弃,觉得农民搞产业太难了。”但看着合作社里20多个乡亲期盼的眼神,他咬咬牙按照SC食品生产许可标准一点点地整改。

2021年春天,当国家SC认证证书拿到手的那一刻,刘军禄把证书紧紧捂在怀里,在醋坊门口放了一挂鞭炮。“鞭炮响起来的时候,觉得所有的苦都值了。”

现在,刘军禄的红枣醋酿造厂,5980平方米的厂区里,2800平方米的酿造车间窗明几净,60吨容量的风冷式储藏库整齐排列。

如今的九月枣儿红枣业专业合作社,每年能销售红枣20多万斤,生产红枣醋50吨,延川红枣醋不仅入选了县级非遗项目,还成了当地的特色农产品名片。

但刘军禄心里还有个更大的心愿:“这门手艺不能断在咱手里。”夕阳西下,刘军禄站在醋坊门口,看着远处的枣林和近处的厂房,眼里满是憧憬。