发布日期:2025年09月14日

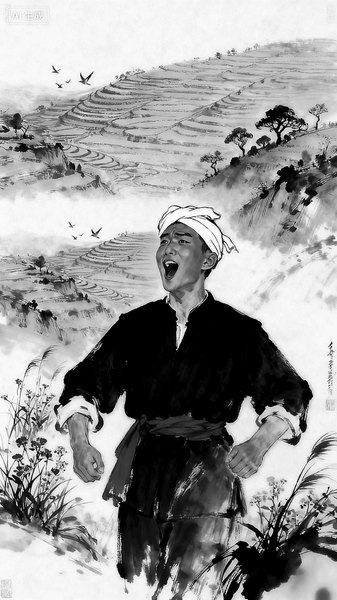

黄土坡上,听后生吼秦腔

我是在陕北农村插队时才知道有秦腔这个剧种的,高亢苍凉,很合陕北地气。那时的陕北人隔着沟都能与人打招呼,就是因为声音高且洪亮。秦腔调就有这个特点。

我是在陕北农村插队时才知道有秦腔这个剧种的,高亢苍凉,很合陕北地气。那时的陕北人隔着沟都能与人打招呼,就是因为声音高且洪亮。秦腔调就有这个特点。 那年春节,村里戏台上表演节目,其中有个半大小子演唱秦腔。上台的后生羞羞答答的,比我们知青年龄小些,脸白生生的,透着股柔弱劲儿,倒比知青还像知青;可他一开口,却把我们都惊到了——没想到的是,一开口便是高八度,尖细的声调极富穿透力。这时他脸上的羞涩也荡然无存,取而代之的是艺术家般的严肃与投入。虽然我们听不懂唱词,但看他的手势,像是武角,颇有板有眼的大将范儿,令人不由得心生敬佩。

还有为他伴奏的中年人,手拿一把类似二胡的乐器,却又与二胡有所不同:二胡一面蒙的是蛇皮或蟒皮,这乐器那面堵的却是木板,声音要比二胡更高亢,与后生的唱腔堪称绝配。后来才知道这乐器叫“板胡”,有人说板胡起源于陕西,因秦腔而生,不知是否确切。

从那时起,我这个戏剧小白也开始对秦腔产生了好奇和兴趣。后来与村里老人们闲聊,又了解到不少秦腔知识,才知道“秦腔”的“秦”字来源于古代的秦国——古时陕西、甘肃一带属秦国,而秦腔最早诞生于陕西中部的关中一带,故称“秦腔”。陕北秦腔则是从关中传到陕北,渐渐演变成了贴合黄土高原特色的风格。

比如在声腔上:关中秦腔高亢激昂,有直起直落的特点,唱腔多用真声,强调音量和穿透力,适合表现悲壮、豪迈的情感;陕北秦腔受当地地理环境和民俗影响,唱腔更显质朴、粗犷,注重情感表达,剧情中还能融入陕北民歌元素,节奏自由,满是生活气息。

在语言上:关中秦腔以西安官话为基础,咬字硬朗,语气果断,保留了大量关中方言,语言风格直爽明快;陕北秦腔则带着陕北方言,发音更具地方特色,语言贴近陕北人的日常用语,满是地域文化韵味。

在文化内涵上:关中秦腔承载着关中地区深厚的历史文化,与周秦汉唐等朝代的文化传统紧密相连,体现出关中人民的豪迈气概和历史使命感;陕北秦腔则更注重融合陕北的民俗文化与地域精神,信天游、陕北说书等元素都能在其中找到,展现出陕北人的坚韧、质朴与对生活的热爱。

虽然一个更似阳春白雪,一个更如下里巴人,但从生活气息来看,陕北秦腔如同由繁到简,更接地气。我个人认为,陕北秦腔更能反映陕北人的日常生活和风土人情,语言里带着幽默风趣,浸透着当地人的生活智慧,也正因如此,我和不少知青都深深爱上了陕北秦腔。