发布日期:2025年10月10日

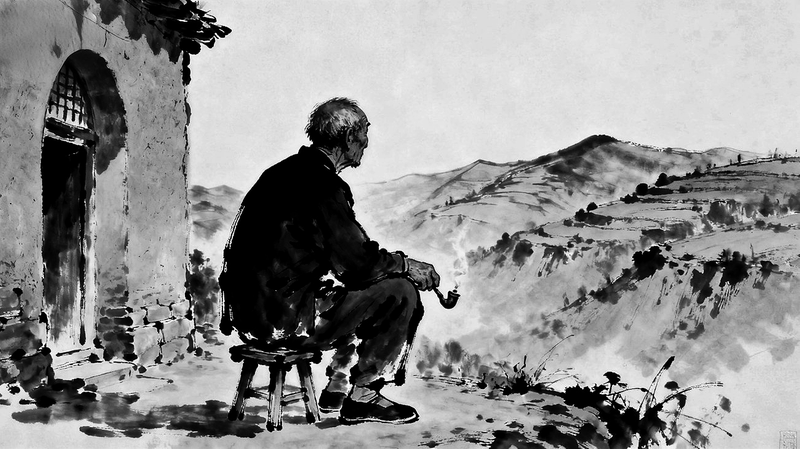

陕北老汉永和叔

陕北的黄土地,是被老天爷用最粗粝的手掌揉皱的。沟沟壑壑里,嵌着数不清的故事。我认识的村里永和叔的故事,就埋在那些褶皱里,和黄土地一样,带着土腥气,却又滚烫。

陕北的黄土地,是被老天爷用最粗粝的手掌揉皱的。沟沟壑壑里,嵌着数不清的故事。我认识的村里永和叔的故事,就埋在那些褶皱里,和黄土地一样,带着土腥气,却又滚烫。 永和叔是个“受苦人”,打我认识他开始,他就没离开过锄头和镢头。春种时,天刚蒙蒙亮,永和叔就揣上两个冷硬的玉米面馍,扛着镢头往地里走。他那双永和婶新做的千层底布鞋踩在冻得邦邦硬的土路上,“咯吱咯吱”响。到了地里,他也不歇,烟袋锅子往腰里一插,抡起镢头就刨。黄土地开春时比石头还硬,一镢头下去,只能留下个白印子,震得他胳膊直哆嗦。可他不吭声,就那么一下下刨,额头上的青筋暴起,像蚯蚓似的。他刨累了,就从怀里掏出馍,就着垄沟里的凉水啃。那馍又凉又硬,干得剌嗓子,他就猛灌几口凉水,“ 咕噜咕噜”下肚,又接着干。从他身上,我看到了陕北人独特的吃苦、下苦的模样!除了咋舌,只剩啧啧的佩服与称赞!我想起路遥说的那句话:“像牛一样地劳动,像土地一样地奉献!”这,就是千千万万个普通陕北人的模样。

夏天收麦,又是永和叔最忙的时候。陕北的夏天,日头毒得能把人烤化。麦场上,永和叔光着膀子,脊梁被晒得黢黑,油亮亮的全是汗。他挥舞着一根棍儿吆喝着牲口,拉着碌碡围着麦场一圈圈地转,麦粒簌簌往下落。一顶破了边的草帽遮住他黝黑的脸,汗水顺着脸颊往下淌,滴在麦秆上,他也顾不得擦。一晌午,永和叔连水都顾不上喝一口——他怕耽误工夫,麦收季节最容易下暴雨,怕一场雨下来,麦子就全糟践了。怕什么来什么,有一回,天突然阴了,永和叔急得嗓子都喊哑了,招呼着乡亲们手忙脚乱地把麦子往场院的棚子里堆。最后,雨点子还是砸了下来,永和叔蹲在棚子下,看着被雨打湿的一小片麦子,心疼得直跺脚,双手抱着头,嘴里不停地嘟囔,不知是骂天,还是骂自己没赶得及。庄稼人恓惶,忙了一冬一春,就盼着早点把麦子打下来,分点新麦打打牙祭,可天公偏不作美!

秋天,是黄土地回馈的时候。洋芋、谷子、糜子、老玉米都熟了。永和叔一大早扛着镢头就去了洋芋地,我也跟着他去了。他拿着镢头,小心翼翼地刨开土,一个个圆滚滚的洋芋露出来,像地下藏着的宝贝。永和叔脸上漾着笑——很难得见他有笑模样的时候。他一镢一镢地刨,我在后边拾。刨出个大洋芋,他兴奋地招呼我:“娃,快来看!这洋芋,能有茄子大!你在北京没见过吧!”说着就把洋芋擦得干干净净,举到我眼前。晚上,永和婶用新收的洋芋蒸了洋芋擦擦,拌上自家腌的酸菜,浇一勺油泼辣子,喷香。永和叔还特意让他小女儿喊我来吃。他吃得津津有味,呼噜呼噜扒了两大碗,吃完还意犹未尽地舔舔嘴唇:“娃哩!还是咱黄土地的洋芋扎实!嘹咋咧,美得很!”

永和叔没啥文化,可他懂黄土地。凭着多年的种地经验,哪块地适合种谷子,哪块地能长出好洋芋,他一看就门儿清。他常说:“黄土地不哄人,你对它好,它就给你长东西。”这话朴实地就像脚下的黄土地。他侍弄土地,也像侍弄自家娃儿,细心又虔诚。

永和叔岁数大了,腰弯得像张弓。我回村看他时,他已经下不了地了,就搬个小凳子坐在窑院里,望着远处的山,一坐就是一上午。山还是那些山,沟还是那些沟,可永和叔的眼神,总有些发直。我知道,他是想他的黄土地了,想那把跟了他一辈子的镢头了。有时候,他会突然冒一句:“今年的麦子,该扬场了吧?”我听了,心里直发酸。

黄土地的褶皱里,藏着永和叔一辈子的苦和乐,藏着他对这片土地最深沉的爱。我想,这爱,是刻在骨头里的,就像黄土地的褶皱,永远都在。