发布日期:2025年10月11日

老骥伏枥践初心 余晖璀璨映丹心

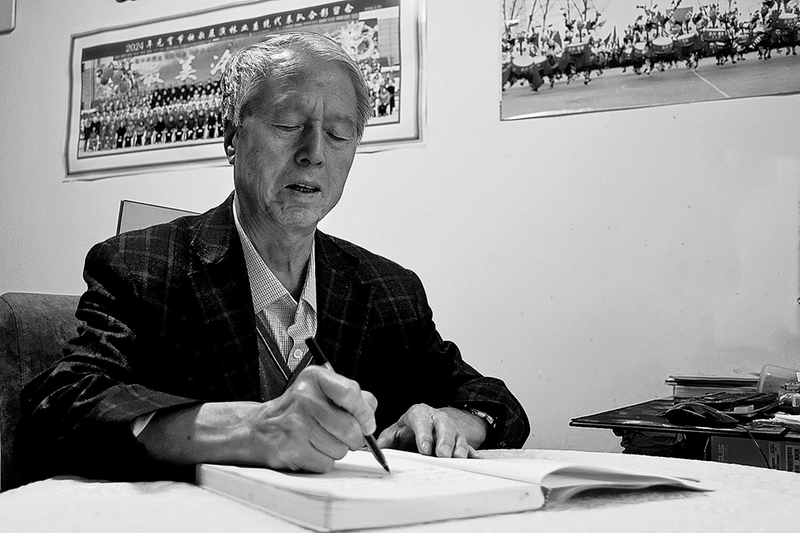

● 李蛇喜正在记学习笔记

● 李蛇喜正在记学习笔记 记者 叶树峰

在洛川这片充满红色记忆与蓬勃生机的土地上,一位年逾古稀的老人,以他不息的热情和坚实的步履,生动诠释着“退休不褪色、离岗不离党”的深刻内涵。他,就是洛川县退休干部李蛇喜。从县领导岗位退休多年,他并未选择安逸的晚年生活,而是将满腔热忱投入理论学习、文化传承、政策宣讲和社区服务中,犹如一株历经风霜的老树,依然枝繁叶茂,以其深邃的思想和丰硕的成果,滋养着脚下的土地。

思想常新的“银发先锋”

“活到老,学到老”是李蛇喜的真实写照。面对日新月异的时代发展,他始终保持着强烈的求知欲。走进他的书房,《习近平谈治国理政》等书籍摆放整齐,页边密密麻麻写满了批注。党的二十大和二十届三中全会召开后,他第一时间找来文件资料,逐字逐句研读,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质与核心要义。

他不仅自己学,还带动身边人一起学。数万字的学习笔记,一篇篇深刻的学习感悟,是他勤学不辍的见证。他主动与社区、单位的离退休老党员们交流学习体会,分享收获感悟。“我们虽然退休了,但党员的身份没有退,思想更不能掉队。”李蛇喜常这样说。他用朴实无华的语言,引导着老同志们重温初心、坚定信念,凝聚起“永远跟党走”的银发力量,成为当地老党员中名副其实的“理论学习带头人”。

挖掘乡土文化的“历史守望者”

深厚的乡土情怀和扎实的文字功底,让李蛇喜在退休后找到了传承地方文化的独特方式。他提笔为史,深情撰写了《我的父亲李新安与洛川苹果》一书。这部作品不仅是一部个人家族记忆,更串联起洛川乃至整个陕北地区苹果产业的发展脉络,因其珍贵的史料价值和文学性,荣获“文艺精品奖”,成为了解延安苹果历史不可或缺的读物。

他的笔触还深入洛川的水利建设史。长篇纪实文学《铁手绘蓝图高原出平湖》被收录进《洛川水利志》,生动再现了当年建设拓家河水库的艰辛历程与豪情壮志。这篇作品经由洛川县融媒体中心《阅读果乡》栏目分期朗读,声音穿越电波,将那段战天斗地的历史鲜活地呈现在听众面前,引发了社会各界的广泛共鸣。此外,《在朱牛测绘的日子》一文,则细腻刻画了两水河水库建设中的点滴场景,被载入《朱牛印记》一书,为地方水利史留存了宝贵的记忆。

传递时代强音的“红色讲师”

在党史学习教育热潮中,李蛇喜被确定为县党史宣讲团成员。从此,他的身影频繁出现在基层党组织的活动室、学校的讲堂里。他不需要照本宣科,因为党的二十大精神、延安精神、红色故事等早已烂熟于心。他的宣讲,善于将宏大的主题转化为贴近生活的语言,用鲜活的事例、亲身的经历,把理论讲活、把历史讲透。

无论是严寒酷暑,还是刮风下雨,只要约定好的宣讲,他从不推诿,总是精神矍铄地准时出现在宣讲现场。他曾接受市委老干部工作局和市融媒体中心联合创办的《党的故事我来讲》栏目专访,将自己的感悟传播给更广泛的受众。

近年来,他的宣讲阵地进一步扩展到社区、机关,面向广大青年学生和干部职工,深入浅出地解读习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期党的方针政策。他的课,有血有肉,情真意切,总能深深打动听众,场上时常爆发出热烈的掌声。大家称赞他:“李老的课,听得懂、记得住、用得上。”

社区治理的“热心参谋”

脱下“官服”,回归社区,李蛇喜依然保持着一名老党员干部的担当。他以身作则,主动走出自己的“小家”,融入社区“大家”,积极鼓励、带动小区内的党员和离退休干部共同参与社区治理。在他的影响下,邻里间的互动多了,互助友爱的氛围更加浓厚。

他始终心系洛川发展,凭借多年积累的工作经验和深入的调查研究,围绕脱贫攻坚向乡村振兴的有效衔接、洛川塬面生态保护和民生实事等关键领域,提出了许多具有建设性的意见和建议。这些真知灼见,得到了洛川县委、县政府的高度重视,不少建议被采纳并落地实施,为地方发展贡献了宝贵的“银发智慧”。

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”李蛇喜用他退休后的忙碌与奉献,诠释了这句古语的时代内涵。初心不改,映照着璀璨的余晖;使命在肩,迸发着不竭的动力。他就像一棵屹立在洛塬之上的不老松,依旧苍劲,依旧葱茏,以其坚定的信仰、不懈的奋斗和无私的奉献,持续散发着光与热,温暖并激励着身边的每一个人。