发布日期:2025年10月24日

井沿上的陕北记忆

1969年,我到陕北地区插队。黄土高原上虽有多处地方缺水,但我所在的村子有大片川地,井与泉水都不缺,川地上几口老井常年冒着润润的水汽。

1969年,我到陕北地区插队。黄土高原上虽有多处地方缺水,但我所在的村子有大片川地,井与泉水都不缺,川地上几口老井常年冒着润润的水汽。 大队给我们这些刚从北京来的学生特意分了块带井的好地当自留地。可我们哪懂侍弄庄稼?握着锄头不知从何下手,好好一块水浇地,我们竟让它长了草,现在想起来都觉得可惜。

我下乡地方的井要挖二三十米深,盛一桶水得费半天劲,拎上来的水得倒进缸里等上三四天,等泥土沉底了才能喝。实在没水了,就得走十几里山路下山,用牲口驮着木桶往回运。

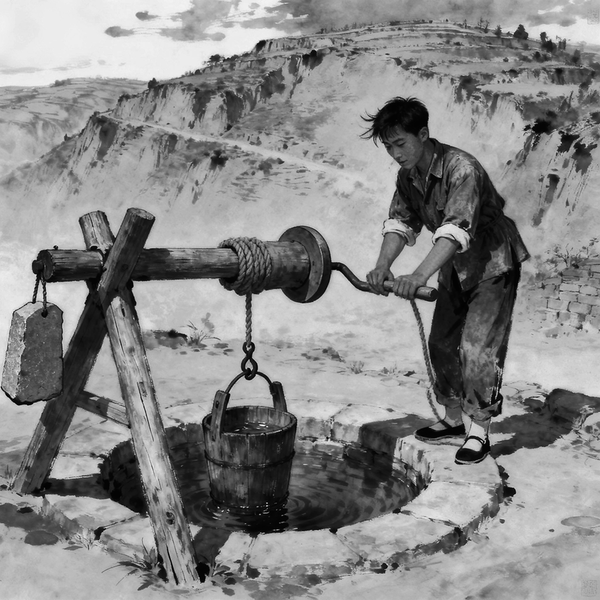

我们自留地旁的那口井是个宝贝。井不深,离地面也就七八米,井水倒有近两米深,清得能看见井底的小石子,附近村民祖祖辈辈都喝这口井的水。井的架子是三角的,三根木腿稳稳扎在井口边,也有的井用厚重石板固定;横架的轴是耐磨的硬木,尾端坠着块青石板当配重,省些绞水的力气。辘轳头是块圆硬木,中间穿轴,嵌着个弯成弧度的木摇把,握在手里正好贴合掌心。提水用的是圆木桶,桶口钉着根横梁,井绳末端拴着铁钩,勾住横梁就能往下放。

绞水是力气活,更是技术活。先把木桶挂在铁钩上,右手扶着辘轳头慢慢往下放,让桶顺着井绳沉进水里。等桶碰到水面,得左右轻轻晃几下井绳,把桶晃进水里。咕咚一声闷响,桶灌满水就沉了。往上绞时最要劲,右手转着辘轳,左手扶着井绳,不让它晃得太厉害,免得桶撞在井壁上磕破,也怕井绳绕错了轴。绞满一桶,倒进旁边的空桶里,再把空桶放下去,如此反复,直到挑水的桶满了才罢手。

我在村里住时,吃知青灶,挑水是躲不开的活。刚开始真是笨手笨脚:绞一桶水要费半天劲,有时桶没灌满就往上拉,半桶水晃悠着洒一路;挑在肩上时,扁担压得肩膀生疼,走一步晃三晃,一担水得歇两三回,肩膀还被压得又红又肿。村里的妇女小孩远远围着看,指指点点,小声笑,我脸烧得慌,却也只能硬着头皮练。练了一阵子,我再到井沿,放辘轳、绞水都顺了手,挑着水也不用频频换肩,走起来稳稳的,倒有了点老乡的样子。

如今农村早变了样,自来水进了家家户户。可我总忍不住想起那口老井,还有井沿上的那些日子。一想起就像昨天刚发生的事,连井水里的清冽,都还能清清楚楚记得。仿佛下一秒,我还能听见“咕咚”的辘轳声,还能看见自己挑着水走在陕北的阳光下。