发布日期:2017年10月12日

努力让“亲人”过得更好一些

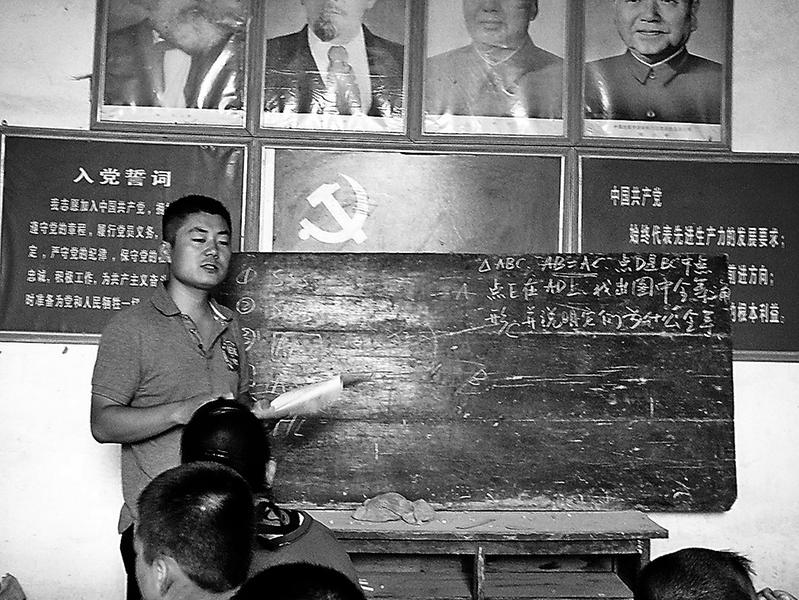

王力为留守儿童辅导学习

王力为留守儿童辅导学习 通讯员 王兴 本报记者 李星棋

他敬爱老人,心存大爱,在2015年发起网络众筹活动引导社会关注关爱窑洞独居老人;他关心留守儿童,奉献一片爱心,结合自身教师工作经历开办留守儿童免费辅导班,帮助留守儿童辅导作业,增长知识;他创新帮扶措施,引导社会力量,倡导“爱心猪”贫困户家庭寄养方式,聚拢贫困户成立合作社,促进贫困户增收……他就是2017年延安市十大杰出青年——王力,来自甘泉县道镇镇纸坊村一名普通的大学生村官。

来到甘泉道镇纸坊村,时常会从群众口中听到这样一个名字——“小王”,这是村民对这个大学生村官的亲切称呼。

2011年,25岁的西安小伙王力不顾家人的反对,毅然选择了村官这一基层普通的岗位。“一个刚从学校毕业的娃娃,有能力为我们办事吗?”刚到村上时,村民们的怀疑使他陷入沉思。面对质疑,王力用实际行动交出了一份让村民满意的答案。

驻村伊始,他就挨家挨户走访,与村民拉家常、谈村事,从家长里短到村庄发展,从邻里纠纷到干群关系,从家庭收入到惠民政策,经过短短几个月的时间,王力从一个陌生羞涩的学生娃,转变成为一名融入村民生活的基层干部。

2011年瑞拓生态示范园落成于纸坊村,激起了当地群众发展大棚产业的热情,但由于缺乏技术和经验,让村民们很苦恼。王力了解情况后,积极联系县蔬菜局技术人员进行技术培训和指导,并组织群众观看学习种植技术视频,最终解决了大家发愁的难题。此后,村民们开始“另眼”看待这个外来的后生了。

纸坊村靠近河畔,耕地少,不少青壮力外出务工,村上有26名留守儿童跟爷爷奶奶生活,每到寒暑假期间,孩子们东奔西跑不着家,让爷爷奶奶十分着急。为此,王力萌发了建立留守儿童暑期免费辅导班的念头。他把村上的活动室腾出一间来,为孩子们辅导学习,并利用村上的农家书屋,给孩子们提供了良好的阅读环境。

2013年,延安遭遇强降雨灾害,纸坊村党员活动室破损严重,他积极争取资金重建活动室,活动室建成后又多方协调7000元,置办办公设施,并自费为村里购买广场路灯。同时利用有限资源,开展接地气的夏夜纳凉主旋律电影放映及陕北秧歌与广场舞互动学习等文娱活动,丰富了村民们的文化生活,赢得村民的连连夸赞。

“小王是个好后生,我家孩子能上大学全靠他的帮忙。”纸坊村村民高小军夫妇提及王力感激地说。高小军一家六口人,靠种地为生,生活贫困。两个女儿考上大学后,本是件大喜事,但面对高额的学费,全家人都犯了愁。王力了解到情况后,带着高小军一家的贫困证明、低保证等资料来到西安,积极联系爱心人士和组织,最终争取到了爱心企业捐助的善款1000元,还联系到爱心人士为两人每月资助500元生活费,缓解了高小军一家人的燃眉之急。

精准扶贫工作开展以来,如何因地制宜、另辟蹊径地让贫困户早日脱贫,成为王力每天思考的问题。

今年3月9日,纸坊村突降大雪,一大早顾不上吃饭的他踏着厚厚的积雪敲响了贫困户的家门。年前每户贫困户都领到了50只蛋鸡,不久后就将迎来产蛋高峰期,为了拓宽销售渠道、延长产业链、提高附加值增加收入,王力来到贫困户家中,动员大家联合兴办种养殖农民专业合作社。走访从上午一直持续到下午四点结束,入户结束后的他才顾上吃当天的第一顿饭。

合作社成立后,王力在积极寻求政府及包村单位帮助的同时,引导社会力量共同参与,倡导“爱心猪”贫困户家庭寄养的方式,为贫困户争取到猪仔14头,实现2016年年底贫困户户均增收2000余元。之后,他又自费去杨凌拜访专家,引进适宜陕北地区生长的最新品种甘薯苗及紫薯苗6万余株,全部免费发放给贫困户。

“群众动动嘴,干部来跑腿,努力当好群众的服务员。”王力常说,农村就是他的工作阵地,村里男女老少就像他的亲人一样,一定要通过自己的努力让“亲人”过得更好一些。