发布日期:

女性的,而不是女权的

狄马

狄马 作品介绍

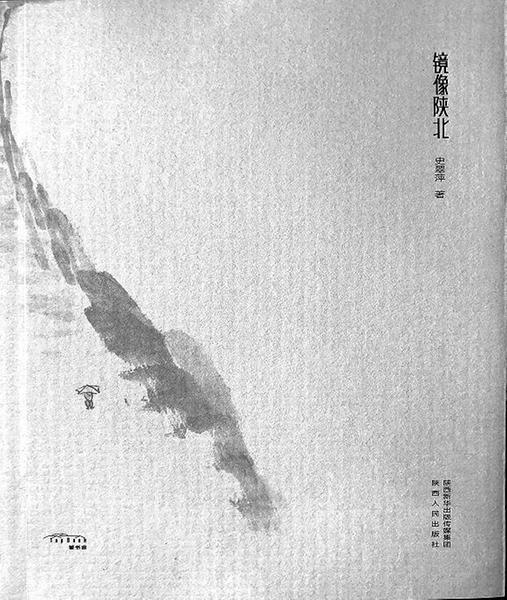

散文集《镜像陕北》分为“人在高原”“文脉底墒”“古旧钩沉”“物象余丽”四辑。在极富诗经浪漫的四个词条下的四组散文,从古今见闻和亲临感触中攫取了一些人物、一些事例、一些民艺、一些图景,娓娓道出陕北大地上的生命形态、文化特征、历史沉淀和风土风物,透视出作者对陕北社会、历史、文化、人性乃至生命生存的积极求索和勇敢反思,是作者用现代性个人气质化的文学姿态对陕北这块热土的积极表达。

史翠萍和我同乡,结识在一次“问道楼观台”的文化活动中。谈起陕北文化,她似乎很有自己的感受和理解。不久后她来找我,希望我为她新出的关于陕北历史文化的散文集《镜像陕北》说几句话。

说实话,陕北富起来以后,出版了不少女性作家的文集,但大多停留在日常的家长里短、锅碗盆灶之间,更年轻的作者也只满足于一己私情的暴露,见花伤悲,临流叹息,很难看出有更高的价值追求。多数的本土作者,无论男女,则倾向于一种看似辞采飞扬,实则空洞无物的浮泛抒情。《镜像陕北》里的文章,与我们习见的这类散文有很大的不同。她的散文,不见脂粉气,倒有巾帼气;没有一般女性作者常有的顾影自怜,倒有几分须眉浊物从本体散发出来的朴直自然。她称之为“直性的低诉”。

这些文章从内容上看,涉猎广博,极为庞杂。有专写亲情故旧的“人在高原”,有专门描摹地方风情的“文脉底墒”,有一味探寻陕北历史文化的“古旧钩沉”,也有写故乡山川地理、百姓日常的“物象余丽”。每一辑都不乏精彩的篇章。比如写亲情的几篇,都有画人画骨的功夫;但写民俗地理、历史文化的几篇则过于笼统,缺乏细节,考辨又流于表面,难见新知,给人印象不深;最令人感佩的当数她写亲人,尤其是几位女性亲人的篇什,如写祖母、母亲、大伯母、二婶婶的,则语言流利,情感充沛,耐人思量。

作者从女性的视角出发,观照这些女人的命运,自有极大的同情和悲悯在。如《布堆画》,本来是介绍一种陕北特有的民间布艺的,突然笔锋一转,写陕北的男权崇拜,极为深入。她认为,在陕北,这些男人认定自己是一家的主宰,是力量和权威的象征,不奇怪。奇怪的是,女人自己也叫男人是“掌柜的”,也认为男人是自己的靠山和力量的源泉,觉得男人回到家中,“端上去吃了,端下去拾掇了”,没有什么不对。

应当说,文章揭示了一个在农业社会里普遍存在的性别分工,但作者的高明在于,她并没有像一些肤浅的女权主义者所做得那样,转而怒不可遏地声讨男性。只要不从概念出发,认真研究一下陕北的自然地理、经济形态,你就会发现在极度贫乏、单一的农业社会里,压抑女人的并不是男性,而是严酷的自然环境和低下的劳动生产力。就像她在《大伯母和她的半大子脚》中描写得那样,当长着半大子脚的大伯母无法承受家内家外的繁重劳务时,反而是她沉默寡言的丈夫向队长怒吼一声:“我们家的,今儿开始不出山了!行也得行,不行也得行!”

事实上,在一片被战争和自然灾害反复蹂躏的土地上,所有的生灵都是不幸的。在这样的环境下,女人当然是备受压抑的,但男性同样身处枷锁之中。我在陕北农村长大成人,我所眼见的事实是,所有的脏活、苦活、累活,都是由男人来承担的,男人承当着一个家庭的主要劳动力和经济创收人,他们不喊冤,不叫屈,是因为他们认为没有一位神灵能替他们说话。他们认为自己像牛马一样付出,像奴隶一样劳作,是理所当然的。谁叫自己是男人呢?就像史翠萍笔下的那些女人,认为伺候男人,“端上去吃了,端下去拾掇了”,没有什么不对一样。

就这样,史翠萍的温情、善良及时地制止了她成为一个极端的女权主义者。她把更多的同情献给了祖母、母亲以及半大子脚的大伯母,但她并没有从“平等”“压迫”“反歧视”这些角度出发,反过来谴责祖父、父亲和大伯父。这是她的高明之处。陕北女人的慈爱、宽厚以及大地般充盈的悲悯心使她没有、也不忍批判那些同样身处权力底层的男性。

事实上,就像18世纪的英国哲学家大卫·休谟所说的那样:“道德准则并不是我们的理性得出的结论”,习俗和传统比理性更为久远。

在现代人看来,一种不合理的习俗和传统之所以能够流传千年,不是由于古人比我们坏或笨,而是经过上千年的不断试错,发现这种习俗和传统可以使家庭成员之间的劳作和协调更有效率,从而能够养活更多的人。

史翠萍的散文正是在这个意义上,显出了它的高贵。她没有从教条出发,而是看似平淡地勾勒出了一幅幅在陕北高原上、原始的农业经济条件下,一个个男人或女人的命运。一般来说,他们都是不幸的。偶尔有点欢愉,那就成了神赐给这片土地上的艺术,酒曲、秧歌、说书、布堆画以及戏楼上的道情、土炕上的民歌……而正是这些不登大雅之堂的东西,构成了他们生命中的光和盐。

时代发展到今天,我们的观念世界发生了翻天覆地的变化;但人类的文明进化,并不是按照单一的观念演进的。生存是永远要比观念更为强大的力量,它支配着我们的情感和道德。史翠萍在不经意间,写出了一种持久的文明,这种文明曾经养活了地球上数以亿计的人口。他们一代过去,一代又来,而大地永远不满。这种现代人名之为“农业”的文明,今天看来落后了,但它演进时的残酷与不幸、歌哭与笑靥,需要人记录,史翠萍正在现场,她作了一个记录者。事就这样成了。