发布日期:2025年04月13日

墨痕深处见乾坤

闫振华

闫振华 陕北的春天总是裹挟着黄土的粗粝。在子洲县老城墙根下,一个九岁孩童正用枯枝在沙地上临摹《玄秘塔碑》的笔画。风掠过塬上的枣树林,卷起细碎的沙粒,却吹不散那双稚嫩眼眸中跳动的火焰。这簇艺术的火种,历经七十载岁月长河的淬炼,终成燎原之势——将黄土高原的浑厚气韵,尽数熔铸成行云流水的翰墨华章。

笔墨生发于天地

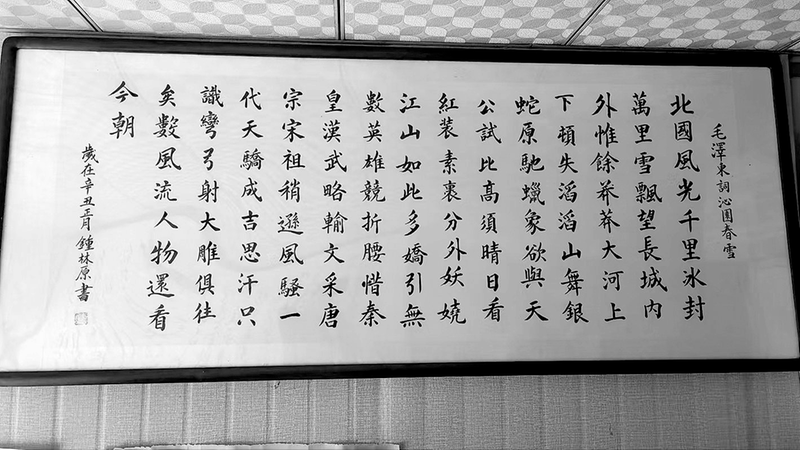

站在钟林原先生的《桥山谛》书法集前,仿佛听见了秦篆汉隶在青铜鼎彝上的沉吟。他的行草既有王羲之《兰亭序》的清风出袖,又暗含张旭《古诗四帖》的烟云变幻。观其“龙”字,竖笔如华山险峰直插云霄,末梢的飞白恰似终南积雪簌簌而落;“虎”字则似颜真卿《祭侄文稿》的悲怆笔意,顿挫间裹挟着金戈铁马的肃杀之气。

这份独特气象的养成,源于其军旅生涯的淬炼。1970年参军时,钟林原常以弹药箱为案,蘸着西北风沙临习《石门颂》。在零下二十度的寒夜,墨汁凝结成冰,他便在掌心呵气化开,笔锋掠过纸面的沙沙声与戈壁朔风交响成韵。正是这种与天地对话的书写方式,让他的笔墨始终保持着鲜活的生命力。

文心雕琢出奇峰

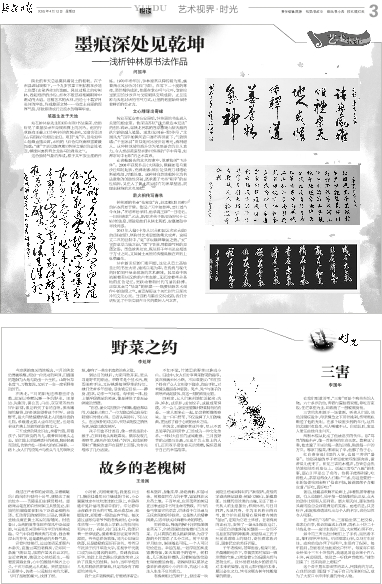

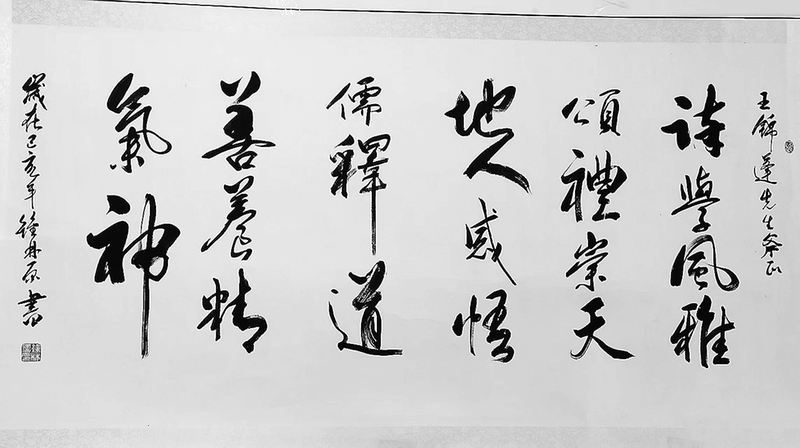

转业至延安市公安局后,钟林原的书法进入关键的蜕变期。他深谙苏轼“我书意造本无法”的创作真谛,将陕北民歌的苍凉意境与信天游的跌宕韵律融入笔墨。观其《沁园春·雪》作品,“北国风光”四字如黄河壶口瀑布奔涌而下,气势磅礴;“千里冰封”则似延河冰凌折射寒光,清冽逼人。这种将地域特质升华为笔墨语言的非凡功力,令人想起黄庭坚在黔州悟得的“字中有笔,如禅家句中有眼”的艺术真谛。

在碑帖融合的艺术探索中,他更独创“飞沙体”。2008年获奖作品《大风歌》,横画如毛乌素沙丘绵延起伏,充满动感;转折处似统万城遗址断壁残垣,厚重沧桑。这种将自然地貌转化为书法意象的创造性突破,既承袭了米芾“刷字”的率性精神,又注入了黄土高原特有的浑厚基因,展现出独特的艺术风貌。

薪火相传写春秋

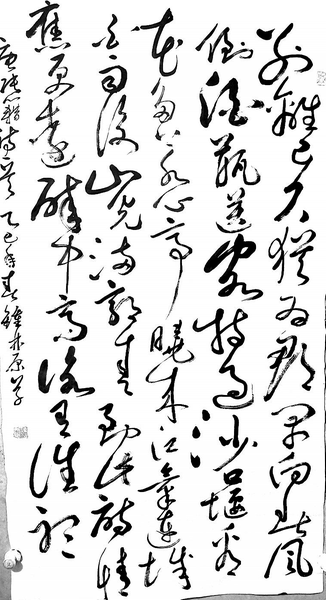

钟林原的书斋“祛寒堂”内,赵孟頫《胆巴碑》的拓本高悬于壁。他说:“习字如参禅,要打通古今血脉。”在培养后学时,他承袭王铎“一日临帖,一日应请索”之法,既要求弟子既要深研《十七帖》的法度,更鼓励他们从陕北剪纸、安塞腰鼓中寻找灵感。

2013年入编《中华人民共和国艺术家大典》的《延安颂》,堪称其艺术思想的集大成者。这幅丈二匹的巨制中,“延”字取魏碑雄强之势,“安”字得章草古拙之韵,“颂”字则化用敦煌写经的灵动之姿。墨色浓淡相宜,既似将千年书法史凝练于方寸之间,又如黄土高原的沟壑纵横在宣纸上纵横重生。

站在新世纪的门槛回望,这位从黄土高坡走出的书法大家,始终以笔为犁,在传统与现代的阡陌间开垦出崭新的艺术疆域。其墨迹中既流淌着秦风汉韵的古老血脉,又沉淀着革命圣地的红色记忆,更跃动着新时代的蓬勃脉搏。正如其斋号“祛寒”的深意——既要祛除艺术创作中的陈腐之气,更要温暖这个匆忙时代日渐冰冷的文化心灵。当宣纸与墨香交织成韵,我们分明听见了中华文明在当代的黄钟大吕之声。