发布日期:2025年07月01日

科技赋能北菌南销 香瓜“触网”论个卖钱

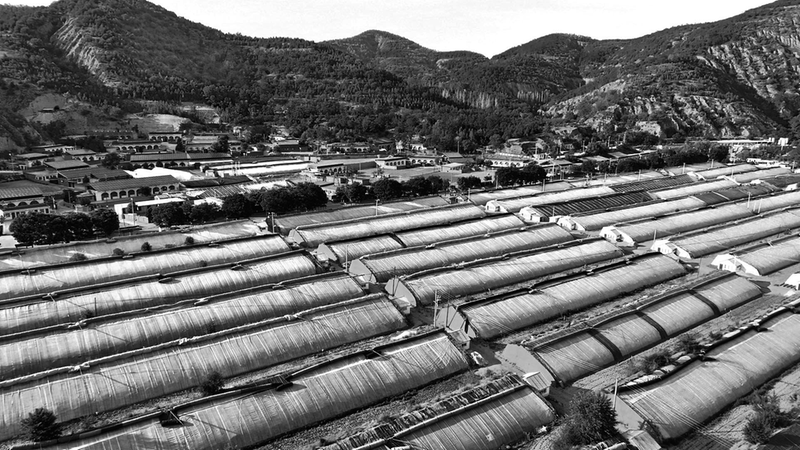

● 吴起街道马湾村一景

● 吴起街道马湾村一景 记者 方大燕 通讯员 徐志全 樊俊虎

近日,记者走进吴起街道张坪村榆树沟果畜菌循环农业园区,122座食用菌大棚整齐排列。棚内,一簇簇香菇破棒而出、清香扑鼻。陕西菇厚康农业科技有限公司技术负责人梁啸蹲在菌棒前介绍说:“140万棒种植规模已出菇7万公斤,郑州、成都的订单刚发货,下月就能直供上海商超。”

在“企业+合作社+农户”的联动模式下,榆树沟园区构建起“果畜菌”循环产业链,280亩山地苹果的落叶制成菌棒基料,肉牛养殖产生的粪便经堆肥处理滋养香瓜,废弃菌棒又转化为果园有机肥。吴起街道办人武部部长高海龙翻开项目台账说:“去年园区产值1700万元,村集体增收40万元,120户村民端稳‘产业碗’。”如今,这种融合发展的模式正释放出更大效能。

眼下,总投资380万元的深加工项目正在洽谈——山西雅之源公司将在此建设香菇酱生产线,配套两座300吨冷库和恒温养菌室。“延链后每公斤香菇附加值能提升6元。”高海龙算着账,产业园二期还将拓展羊肚菌种植区,打造“北菌南销集散地”。

产业升级的背后,是科技赋能的持续发力。

走进街道办农业指挥中心,电子屏实时跳动着50座大棚的生产数据,智能化大棚占比60%,水肥一体化系统使灌溉效率提升50%,中熟堆肥技术让香瓜亩产提高200公斤。金佛坪村村委委员雷振川展示检测报告:“经有机认证的香瓜,硝酸盐含量比普通种植降低28%。”科技的注入,让传统农业焕发出新的生机。

在金佛坪村马湾香瓜基地,59岁的种植户马有恩拨开瓜蔓,露出拳头大的“绿宝石”:“用中熟堆肥技术种出的香瓜,每棚增收8000元,现在50元一公斤供不应求。”智能温控屏显示,棚内湿度65%、土壤EC值1.2,物联网设备正自动喷淋有机肥。从香菇产业的蓬勃发展到香瓜种植的技术革新,吴起街道办的设施农业正以多元业态勾勒出产业振兴的新图景。

“ 今年计划再建100座智能大棚,引入AI病虫害识别系统。”二级主任科员张步乾透露,街道已配套建设500吨预冷库和分拣车间,培育出“菇厚康”“马湾香瓜”等3个地理标志产品。数据显示,设施农业年带动农户户均增收3000元,2600万元的产业规模正成为乡村振兴的“压舱石”。从田间地头的种植到产业链条的延伸,吴起街道的设施农业正以全方位的升级,为农民增收致富铺就坦途。

吴起街道的实践印证,当钢架大棚遇上物联网,传统农耕便有了科技内核;当龙头企业牵手小农户,分散经营便形成规模效应。如今,这片土地上“香菇撑伞”“香瓜挂蔓”的产业图景,正化作农民增收的实在收益,为陕北乡村振兴标注出“设施农业+”的鲜活注脚。从单一的种植模式到三产融合的产业格局,吴起街道正用设施农业这把“金钥匙”,打开产业振兴的大门,让乡村发展的道路越走越宽广。