发布日期:2025年07月21日

产业兴 百姓富 乡村美

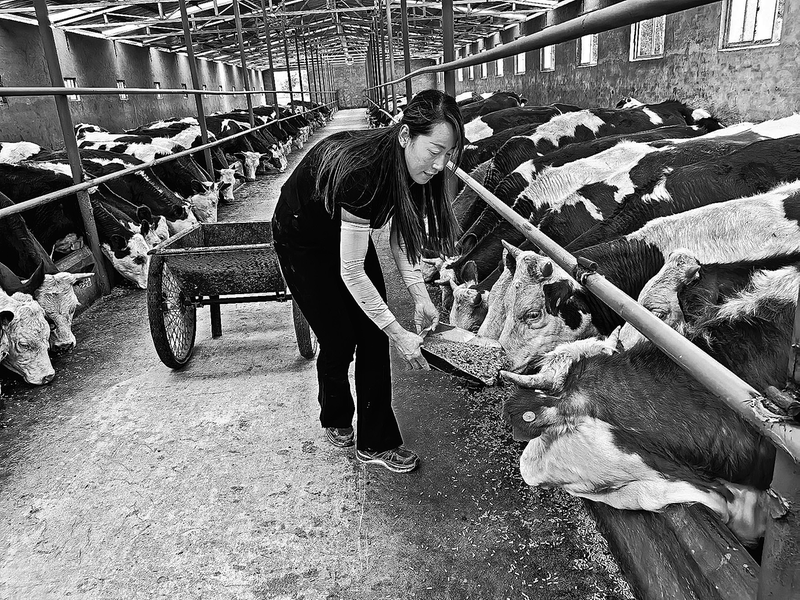

● 村民正在喂牛

● 村民正在喂牛 记者 方大燕 通讯员 徐志全 宗廷武

七月陕北,沃野铺金。吴起县铁边城镇的田间地头洋溢着蓬勃生机:大棚香菇撑开肥厚菌盖,果园苹果缀满枝头,养殖场牛羊膘肥体壮,油寺村和美乡村建设现场机器轰鸣……这幅产业兴旺、民生殷实的画卷,正是当地以“三带”模式破解共富密码的生动写照。

近年来,铁边城镇坚持党建引领乡村振兴,以“分类指导、争先进位”三年行动为主线,创新实施组织带动、“头雁”带富、党员带头模式,将组织优势、人才优势转化为发展胜势,蹚出一条产业强、百姓富的乡村振兴新路径。

组织带动筑根基

抱团发展聚合力

“单丝不成线,独木难成林。党建联建就是要打破村域壁垒,让资源聚起来、产业活起来。”铁边城镇人大主席袁景玉的话,道出了组织带动的核心要义。

针对以往各村资源分散、发展乏力的困境,该镇以铁边城村为龙头,联合杨庙台村组建联合党支部,构建“组织共建、资源共享、产业共兴”的发展共同体。通过党建联建机制,成功与6家企业达成战略合作,流转土地800亩,撬动投资2000余万元,建成集棚栽、畜牧、苹果、旅游于一体的现代农业园区。

如今,园区内206座出菇棚年产香菇200万棒,4个50头以上牛场存栏肉牛750余头,10个千头猪场年出栏生猪超万头,3个山地苹果示范园套袋80余万个。依托张湾子红色资源,15座观光采摘大棚、30亩农耕文化体验园相继建成,红色研学基地、民俗馆等项目即将投用,农旅融合的新路径越走越宽。

产业提质带动民生改善。全镇81个户型牛场、11个规模牛场、7个千头猪场的建成,让肉牛、生猪存栏量稳居全县首位。食用菌基地通过“借棒还菇”模式带动18户群众户均增收2万元,年用工3000余人次,发放劳务费70余万元,实现了“家门口就业”。

集体经济也同步壮大。铁边城村通过土地流转、场地租赁等方式,2024年集体收入突破30万元。“我们盘活闲置养殖场建成300头牛场,年租金就达7万元。”村党支部书记李向龙算起增收账,满脸笑意。

“头雁”领航强引擎

能人返乡促振兴

乡村要振兴,关键在人才。铁边城镇以村“两委”换届为契机,实施“归雁回巢”行动,从外出能人、致富能手等群体中选拔13名村党支部书记,打造带富“主力军”。

南庄畔村党支部书记刘正多便是“归雁”代表。返乡任职后,他带头流转146亩土地打造集体果园,带动7户村民发展果树种植。2024年,这些农户苹果收入均超5万元。“跟着政策走、领着群众干,好日子还在后头!”刘正多信心满怀。

为提升“头雁”能力,该镇建立“四帮一”帮带机制,通过50余场技术培训、外出考察等活动,让村支书既懂政策又精产业。在“头雁”引领下,17名村党支部书记领办合作社21个、家庭农场6家,建成3个200头以上规模牛场、5个千头猪场,带动135名村干部投身产业,帮助63户脱贫户就业,南庄畔、田南湾等产业强村崭露头角,村集体年均增收超5万元。

“支书带头建猪场,我在这儿打工月入稳定,还种着28亩果园,日子有奔头!”田南湾村村民邵登山的心声,道出了群众对“头雁”领航的认可。

党员带头作先锋

精准服务暖民心

“群众的需求在哪里,党员的身影就出现在哪里。”这是铁边城镇党员干部的共同承诺。

结合“三亮四比五争当”活动,该镇设立38个党员示范岗,覆盖种养殖、果园管护等领域。铁边城村党员姚亮认领果园管护岗,常年为农户提供技术指导:“看到果农们丰收增收,再累也值!”

在结对帮扶中,336名党员与973户困难群众结成“1+N”帮扶对子,量身定制“一户一策”,2024年带动户均增收3000元以上。“群众点单、支部派单、党员接单”机制的建立,让19支党员志愿服务队精准对接需求,累计解决急难愁盼问题281件,帮助农户完成苹果套袋20万只、种植粮食3500余亩。

“新栽的150亩果园,党员们帮着挖坑浇水、传授技术,咱心里踏实!”田南湾村村民侯孝军的感慨,道出了群众的获得感。

从组织联建打破壁垒,到“头雁”领航开辟赛道,再到党员下沉服务民生,铁边城镇的“三带”模式环环相扣,将党建优势转化为发展势能。如今的边城大地,产业兴、百姓富、乡村美的画卷正徐徐展开,为乡村振兴提供了可复制、可推广的实践经验。