发布日期:2025年08月03日

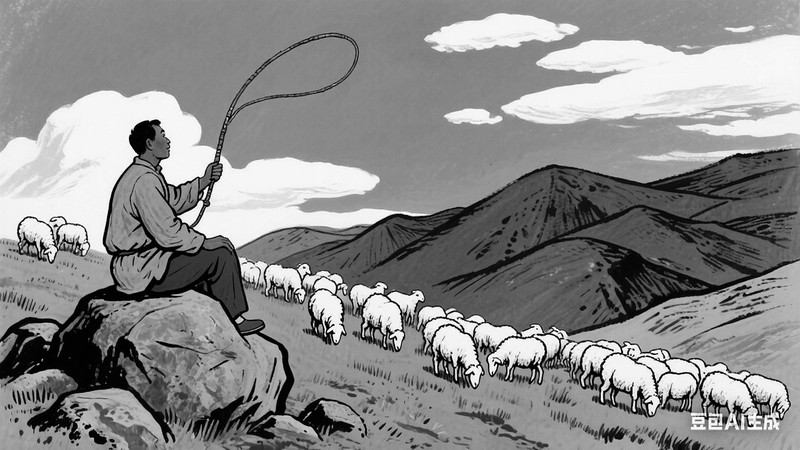

羊倌日记

我是一名原北京知青,曾在黄陵县农村插队时放过一年羊。那段经历让我深刻体会了山野四季的变化,虽苦尤乐,其乐悠悠,至今回味无穷。

我是一名原北京知青,曾在黄陵县农村插队时放过一年羊。那段经历让我深刻体会了山野四季的变化,虽苦尤乐,其乐悠悠,至今回味无穷。 当时每个生产队都养着一大群羊,这是政策唯一允许发展的副业。其合法性不在于营利,而在于积肥——与农业增产直接相关。由于意义重大,队里对羊倌的选择慎之又慎,甚至要经过社员大会表决。我虽羡慕这份充满诗意又相对自由的工作,但自知新来乍到尚不合格,不敢奢想。然而这个“不敢妄想”的机会却在第三年春季意外降临。

那天队长主动找我,说队里有个放羊的空缺。我喜出望外,毫不犹豫地应承下来,保证不负所托。队长仍不放心:“这活不重但苦,要早出晚归满山跑,有时还会遇到狼和雷雨,就怕你这北京娃吃不消。”我连忙表态没问题,这才敲定。我们队当时有百来只羊,半是灵巧的山羊,半是肥硕的绵羊,放在一起真是“环肥燕瘦”,相映成趣。

我的搭档赵海是个黝黑精瘦的中年汉子,虽不魁梧却透着机灵劲儿,典型的放羊好把式。我们本就相熟,许多“牧羊经”都是在与他闲聊中学来的。他对我这个新搭档很是欢迎——空山旷野中放羊,谁不想要个聊得来的伙伴?

第二天正式上岗。当赵海打开圈门,羊群便争先恐后涌出,随着他一声吆喝,队伍浩浩荡荡出发了。时值早春,山野刚泛新绿,正应了韩愈“草色遥看近却无”的意境。行至西沟阳坡的草地时,羊群驻足吃草,我们便坐下闲聊。我热衷请教牧羊经验,他则爱听外界见闻,彼此互为师长,谈兴甚浓。想到自己从京城“洋学生”变成真正的“羊倌”,竟生出几分自得——这种充满诗意的理想情怀,如今恐怕难有人懂了。

赵海始终不忘本职,时而起身巡视,几声清亮的吆喝在山壁间回荡。羊群闻声即聚,这手绝活令我暗自佩服。“放羊的诀窍,”他扭头道,“一要选好草场,二要管住羊群,这样既能让羊吃好,又能防狼。”这的确是至理名言。

然而百密一疏,还是出了意外。某日正闲聊时,赵海突然跃起——羊群骚动哀鸣。“有狼!”我抄起牧羊铲就冲,赵海也边跑边掷石块。只见一只大灰狼狰狞而立,直到我们逼近才长嚎退去。事后清点,三只羊已毙命,两只负伤。我自责不已,赵海却镇定地让我回去报信。队长派人抬回死羊剥皮掩埋,对我的检讨只是摆摆手:“北京娃能在这吃苦已经很不容易了,以后注意就是。”最终队里决定扣赵海十天工分。

我坚持要分担处罚,赵海死活不肯:“这是我的责任,与你这北京娃无关。”此事让我深切感受到乡亲们的善良纯朴。从此我对村民更加敬重,与赵海的友谊也愈发深厚。这件事让我成熟许多,明白了集体财产容不得半点疏忽。赵海此后也更加严谨,虽然我们照样谈天,但对羊群的看管再未松懈。

盛夏时节,烈日如火,羊群常跑到沟底溪边饮水。这是百草丰茂的季节,也是牧羊最辛苦的时候——要防狼、防洪,还要应对突如其来的暴雨。暴雨中心须稳住羊群,稍有不慎就可能发生坠崖事故。值得欣慰的是,经过磨合,我们的配合已愈发默契。

秋天的山野不似春之润泽、夏之丰茂、冬之苍远,而是五彩斑斓,明净如洗。羊群似乎也偏爱这个季节——虽然草叶渐黄却依然可口,偶尔还能吃到被风吹落的野果。说起野果,山坡上山枣、野梨俯拾皆是,不仅羊儿爱吃,我们也常摘来解馋。

秋草籽实最能使羊长膘,也造就了羊肉的鲜美。有趣的是,当地人心地仁厚,从不杀生,即便意外死亡的羊也只是剥皮后悄悄掩埋。这种仁义情怀,后来对我的人格塑造产生了深刻影响。

这还是个采药的好时节。在赵海指点下,我很快就能辨识甘草、黄芩、柴胡等药材。我们将采来的草药晒干出售,还赚了不少外快。

寒冬来临,草木凋零,这是对羊群最严酷的考验,野外吃不饱,回圈还得加喂豆秆饲料。遇到雪天无法放牧时,只需往圈里扔几捆豆秆,就够羊群吃上一整天。

大雪封山期间,羊群改为圈养,只在晴天出来放风。由于缺乏运动又伙食充足,羊儿个个膘肥体壮,滚圆可爱。

一年的牧羊生涯转瞬即逝。我对羊群产生了深厚感情,与赵海也成了莫逆之交。本想继续这份工作,但队长建议:“北京知青应该多体验农村生活,不能光学放羊。”我觉得在理,便欣然转战大田生产去了。