发布日期:2025年09月07日

穿透地域灵魂的油画秘境

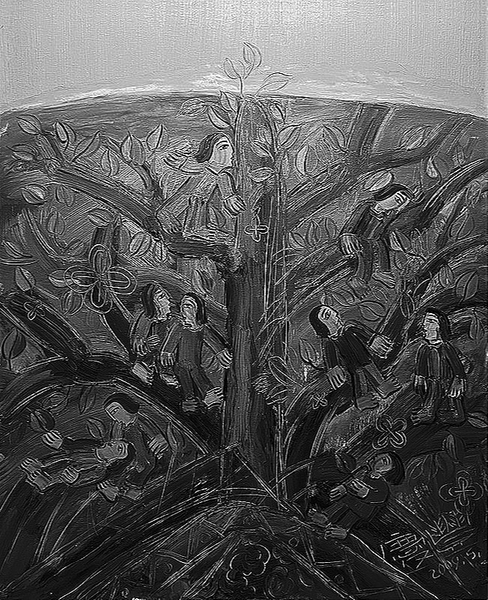

生命树

生命树  白莲花开遍陕北

白莲花开遍陕北  星空之统万城

星空之统万城  大山拥抱着我

大山拥抱着我 齐超

在当代艺术多元碰撞的语境中,郭庆丰的艺术如同一股来自陕北高原的神秘气流,既扎根于黄河文化的深厚土壤,又突破了地域与媒介的边界,在油画布上构建出一个虚实相生的精神秘境。他以宗教般的虔诚对待艺术,用传统技法承载当代精神,让陕北的身体与灵魂在色彩与笔触间生生不息,为中国油画注入了独特的“玄外之音”。

郭庆丰的艺术根系深扎于陕北文化的肌理之中。郭庆丰,1967年生于陕北绥德,1992年毕业于西安美术学院版画系,2000年结业于中央美术学院民间美术高研班。现为西安美术学院跨媒体艺术系副教授、硕士研究生导师,主要从事油画创作和民间美术的研究与教学工作。这份与陕北文化的原生联结,以及专业的艺术教育背景,让他摒弃了学院教育的模板复制与民间工艺的简单再造,选择以行走、观察、对话的方式,与这片土地进行灵魂深处的交流。那些“山里头的山上、世界中的世界”、那些“树枝里缠绕着法术,手背间流淌着海水”的干净所在,成为他艺术创作的精神原乡。在他的作品中,陕北的沟壑、黄河的涛声、民间的神鬼传说不再是简单的符号堆砌,而是转化为穿透千年的文化天机——通过装置、行为与架上艺术的多元形式,他让地域文化在当代语境中完成了一次跨越时空的对话,复现了传统文化与现代生活的碰撞与共生。

在媒介探索上,郭庆丰对油画怀有近乎痴迷的热爱,直言“油画就是最性感的画种”。这种热爱并非停留在表面的技法崇拜,而是转化为对传统油画语言的创造性突破。他的作品技术扎实传统,却巧妙融入了中国文化的基因:民间五行色的冷暖对比在画面中形成独特的视觉韵律,中国画的写意笔法赋予油画笔触以灵动的生命力,让西方媒介与东方美学达成了奇妙的平衡。这种融合绝非简单的元素拼贴,而是在深刻理解油画流派演变与中国传统美学精神后,自然生长出的艺术语言——当油画颜料遇上陕北的民间智慧,便碰撞出既具当代精神性又饱含文化根脉的视觉奇观。

艺术家常年行走于黄河流域,考察沿途的非物质文化遗产。他关注的不是剪纸、刺绣的表象形式,而是这些民间艺术中蕴含的宇宙观和生命观。在绥德汉画像石博物馆,那些九头神兽的形象让他看到了西王母信仰的古老痕迹;在陕北窑洞的窗花中,他读出了先民对生命繁衍的朴素崇拜。这些发现促使他用当代艺术语言重新诠释传统符号,让古老的图腾在现代语境中重获新生。

郭庆丰画作中反复出现的飞翔意象,构成了一个完整的精神地理学。从无定河到昆仑山的飞行路线,不仅是空间上的位移,更是精神层面的升华。无定河作为农耕与游牧文明的分界线,象征着现实世界的种种界限;而昆仑山作为“帝之下都”,则代表着超越性的精神维度。艺术家用画笔搭建的这条空中走廊,为观者提供了一条逃离物质束缚、回归心灵原乡的路径。

这种艺术实践的意义,在当代社会显得尤为珍贵。在物质主义盛行的时代,郭庆丰的作品提醒我们关注那些“非物质”的价值——信仰、梦想、文化记忆。他的画布成为连接古今的介质,让观者得以窥见文明基因中那些永恒的精神密码。当我们在美术馆面对这些飞翔的莲花和神兽时,实际上是在与数千年前的先民进行一场跨越时空的对话。

郭庆丰的艺术世界充满神秘而深邃的象征体系。作为熟知原始宗教、占卜方术与神鬼传说的观察者,他将陕北大地上的历史传承与灵魂叙事转化为交错的绘画元素:山海相连的构图打破了时空界限,诡异艳丽的色彩界破了虚实边界,诸神充满的画面中流动着身体与灵魂的永恒对话。这些看似超现实的意象,实则是他对生命本质的追问——原始信仰中的灵性与现代社会的理性在此相遇,形成相互参照的精神镜像。而深厚的世界美术史素养与学术追求,又让他的创作超越了单纯的民间特色,在更广阔的文化视野中完成对神秘寓意的升华,使作品既扎根地域又面向人类共通的精神困境。其在学术领域亦成果丰硕,曾出版《阳歌阳图》《黄河的衣裳》《纸人记》《符图记》《生灵我意》等学术专著,并在《汉声》《艺术世界》《美术研究》《雕塑》《延安文学》《民艺》等国内外重点期刊发表论文10多篇,有多篇被收入国际、国内学术研讨会论文集。

在郭庆丰的油画中,我们看到了中国油画的另一种可能:它不必依附于西方的叙事逻辑,也不必困于地域的狭窄框架,而是可以从民间与传统文化的土壤中生长出独特的精神气象。那些充满“玄外之音”的画面,既是陕北文化的灵魂肖像,也是当代人对精神家园的集体回望。当艺术穿透地域的表象抵达文化的内核,当媒介突破中西的壁垒实现美学的融合,郭庆丰的创作便成为一座桥梁——让古老的黄河文化在当代艺术语境中焕发新生,让中国油画在全球化浪潮中找到属于自己的精神坐标。这种扎根传统又超越传统、立足地域又胸怀天下的艺术实践,正是其作品最动人心魄的力量所在。